Para la foto,  Galería Flickr de jenjoaquin.

Galería Flickr de jenjoaquin.

Redacción Synaptica. Cuando la gestión de la representación se confunde con la democracia, suele ocurrir que el sentido de ciudadanía quede jibarizado. Cuando eso sucede, el poder político no admite más crítica, más influencia sobre su actividad y designios, que el escrutinio electoral. Mientras tanto, en el intervalo entre una y otra convocatoria de elecciones, los ciudadanos dejan de serlo; quedan reducidos a seres durmientes, que sestean con la conciencia tranquila porque creen que todo lo que se podía hacer (votar) ya está hecho.

Quienes posteamos habitualmente en Synaptica estamos convencidos de que en España, el Sistema Nacional de Salud, como concepto, es fundamental: porque es una conquista social que cimenta la convivencia. La historia de la redistribución del bienestar en Europa así lo demuestra: el derecho a una asistencia sanitaria de acceso gratuito y universal está relacionado directamente con la firma de una paz social comprada con el sudor y, también, la sangre, vertidos en muchos conflictos políticos, laborales, económicos, culturales, protagonizados por personas. Gente concreta con vidas concretas. Por ello, la erosión del sistema sanitario público es también la erosión de un patrimonio común.

El sistema sanitario público no es de los políticos, de los gestores, de los médicos, ni de los demás profesionales que trabajan en él. Ni siquiera es de los pacientes. El sistema es de todos los ciudadanos. De la gente. Sin embargo, la gente no está implicada directamente en su gestión, ni en el diseño de sus prioridades, ni en la toma de decisiones; gestión, prioridades y decisiones que afectan directamente a las personas. Especialmente cuando las personas necesitan del sistema.

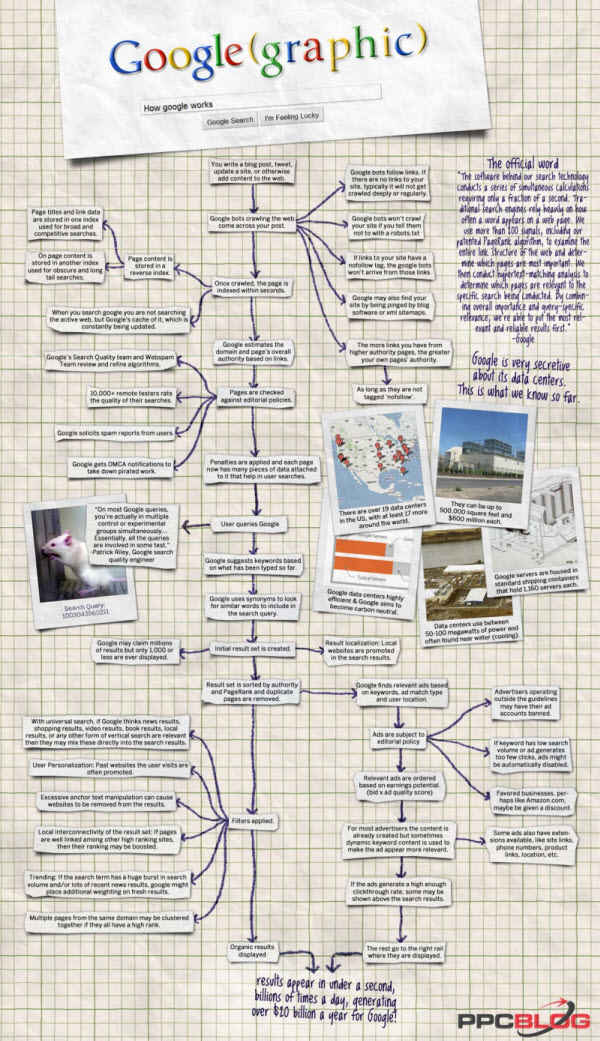

La participación ciudadana es cuento viejo en el debate sanitario. Se apunta en la LGS del 86 y se habla de ella en sus epígonos autonómicos más o menos logrados. Se han articulado algunos mecanismos para implicar a asociaciones de pacientes, sindicatos, colegios profesionales, entidades de consumidores, comunidades vecinales, corporaciones locales, en algunos procesos relacionados con la organización asistencial. Pero no han cuajado. No terminan de cuajar. Probablemente porque reproducen, una y otra vez, el mismo defecto de origen: la confusión entre la representación y la democracia, propia de una cultura institucional descentralizadora, organizada por nodos de decisión superponibles en niveles. Y, como bien reza un eslogan del ciberpunk español, detrás de toda arquitectura informacional se esconde una estructura de poder.

El proceso de vertebración de la sociedad contemporánea como una red distribuida y no simplemente descentralizada no tiene vuelta atrás desde la irrupción de Internet como catalizador tecnológico de acceso libre, manejo fácil y coste barato. La Red ha devuelto el poder a las personas y ha hecho saltar por los aires las jerarquías asociadas al control de la información. De ahí que la defensa de la neutralidad de la Red sea, en realidad, la defensa del concepto de ciudadanía del siglo XXI.

Las instituciones sanitarias, como todas las instituciones, están sobrepasadas por este profundo cambio cultural, que las aboca a elegir entre incorporarse a esta nueva realidad y cambiar el control por la propuesta o construir blindajes cada vez más gruesos para defenderse de la gente, de las turbas no iniciadas en los secretos del poder. En ambas elecciones subyacen riesgos: en la primera, el riesgo de equivocarse. En la segunda, el riesgo del aislamiento, de la desconexión de la vida real. Ése es el fondo de la decisión: o con la gente, con todos los errores de la condición humana, o en el vacío, con todos los horrores de la deshumanización.

Es bueno que una reflexión elaborada para la deliberación entre iguales desemboque en el activismo; sobre todo, es una consecuencia obligada. En la reflexión de origen que nos trae hasta aquí ha sido fundamental el estudio, entre otras fuentes, del territorio conceptual dibujado por David de Ugarte en El poder de las redes, cuya lectura recomendamos vivamente. Así que lanzamos una propuesta para articular, desde la experiencia, desde el ensayo y el error, desde, por qué no, la pasión de jugar, de disfrutar con lo que se hace, tan propia de la ética hacker, otra cultura de la participación ciudadana en la gestión del Sistema Nacional de Salud. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Ni idea. Quizá a la anomia abisal de un post más en el océano de Internet. Quizá a la papelera de reciclaje tras un par de risas y algún chiste malo sobre la ingenuidad de los frikis de la Red. Pero, también, quizá lleve a un movimiento de swarming que, mañana o pasado mañana, eso no lo sabe nadie, irrumpa abruptamente en las agendas del poder. Quizá a una campaña viral, que ayude a hacer comunidad en nuestro entorno virtual. Quizá, incluso, todo esto vaya al think tank de algún partido político que quiera remozar su marca electoral. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la cultura de la red distribuida está cambiando nuestra manera de pensar y de actuar. Y es ésta.

Propuesta para una experiencia piloto de participación ciudadana en la gestión de un hospital y de un centro de salud en la sanidad pública española.

Definición de la propuesta: incorporación de una persona, alguien normal y corriente, al máximo órgano de dirección, con voz y voto, del hospital o del centro de salud, sin perjuicio de otros mecanismos de participación previstos. Esa persona participará en ese órgano con el único aval de su ciudadanía, sin representar a ninguna organización de ningún tipo.

Objetivo de la propuesta: liberación al dominio público de la información manejada en el nodo de gestión de una organización sanitaria pública y participación de la comunidad en la toma de decisiones de gobierno según la lógica de una red distribuida.

Articulación de la propuesta:

1. Selección de una persona por sorteo entre la población de referencia del área hospitalaria o del centro de salud mayor de 16 años como dinamizador de la participación ciudadana en la gestión desde el acceso directo y total a la información manejada por el nodo de gestión del hospital o del centro de salud. La aceptación de la designación será voluntaria. Como requisito exigible, junto al de la mayoría de edad reconocida para adoptar decisiones personales autónomamente en materia de salud, tener una cuenta de correo electrónico. El motivo de este requisito es que el manejo del email es el nivel de competencia básico de partida para distribuir la información e interactuar en la Red.

2. La persona elegida para esas funciones mantendrá un blog participativo en acceso abierto y tendrá presencia, además de en la blogosfera, en otros espacios, como las denominadas redes sociales de Internet, de modo proactivo. El objetivo del blog y de las demás estrategias de presencia en la Red es distribuir la información a la que tenga acceso esta persona en virtud de su designación, someterla al dominio público e incorporar las propuestas que genere la propia dinámica de red. Esta persona será un o una ciberactivista de la ciudadanía en todo lo referente a su hospital o su centro de salud y ese activismo estará presente en la participación en la gestión del centro sanitario en cuestión. Esta persona recibirá formación específica, a costa del sistema sanitario público, para desarrollar las habilidades necesarias, si no las tiene, para desenvolverse con competencia en la Red. Además, recibirá una retribución en metálico, equivalente a la de las dietas previstas en la Administración pública para los funcionarios del grupo A, por asistir a reuniones y mantener activa su presencia en la Red.

3. La duración de la designación de esta persona será de un año natural.

4. Complétalo tú. Añade más puntos, critica los ya propuestos. Por ejemplo: ¿es viable designar a un ayudante tecnológico para acompañar a la persona elegida en el proceso de distribución de la información en el caso de que, por ejemplo, tenga algún grado de discapacidad o, por su edad, nivel de formación o cualquier otra circunstancia se vea incapaz de gestionar un blog pero sí de ser la voz de los ciudadanos en su centro de salud u hospital? ¿Sería positivo llevar estas ideas al ámbito de los partidos políticos para que las incluyan en su programa electoral? ¿Cómo se hace eso? ¿La participación ciudadana debe tener límites? ¿Cuáles? Machaca la propuesta entera, si quieres. Plantea tú otra alternativa. Hablemos. Difunde la idea en tu red. Hay muchos puntos suspensivos por cubrir. Nosotros estamos en Andalucía; ¿empezamos por aquí?

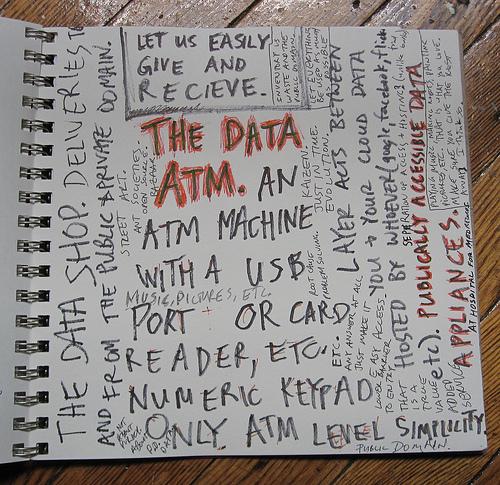

![]() jurvetson, galería Flickr.

jurvetson, galería Flickr.