El informe entra a analizar, en las consideraciones previas de este capítulo, la nueva situación en términos de demografía médica: estabilidad y escasez frente a al crecimiento de otras profesiones sanitarias, "como las enfermeras, los dentistas o los farmacéuticos".

Los autores del capítulo identifican en la falta de reconocimiento social y profesional, más que en el nivel retributivo, la clave de la salida al extranjero para trabajar: "Nos encontramos ante problemas como la progresiva falta de autoridad y reconocimiento social de los médicos y enfermeros, la burocratización de su carrera profesional y de su sistema retributivo, el alargamiento de las jornadas de trabajo, la falta de incentivos económicos y, sobre todo, profesionales. Y no digamos ya el creciente problema de violencia física y verbal realizada por algunos pacientes, ante la caída de los valores sociales como el respeto del esfuerzo, el conocimiento y la autoridad de los profesionales de la medicina y la enfermería. Muchos no se van a Inglaterra, Alemania o Francia porque les paguen más, que también, sino porque las condiciones profesionales, sociales y de trabajo son más favorables". Parece que se acabó el entorno protector. Ya nadie cree en los chamanes. En fin. O sí: si Chesterton decía que cuando la gente deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa (me acordé de la cita leyendo este post de Desde el muelle, del gran Ammanuel Ruiz Rico), por qué no vincular la caída en enteros de la valoración social de las profesiones sanitarias con la aparición de ciertas expectativas casi casi paranormales. Aunque quizá precisamente algunos eximios representantes de esas profesiones hayan tenido que ver con ese florecimiento de la medicina galáctica y megatrónica para pasado mañana cantado por plazas y platós. Un mañana que no ha llegado, by the way. Tan sólo su desencanto.

Aun así, el documento está salpimentado también con su pizca de lo que a mí me parece un cierto discurso chauvinista: nuestros profesionales son muy bien valorados en Europa "por su buena formación" y los que nos llegan de fuera a veces pueden tener menos papeles que una liebre y además no conocen "nuestras costumbres" ni el idioma. Obviamente, lo que a mí me parezca o deje de parecer este razonamiento es perfectamente ninguneable, pero, digo yo, que todo eso no me cuadra mucho con el sordo clamor de cafeterías y parterres de las facultades de Medicina contra un sistema de enseñanza que perpetúa el troceado del conocimiento por órganos y sistemas en aras, qué cosas, de la relación sagrada médico-paciente ejemplificada en referencias tan venerables y gigantestas como Letamendi o Marañón. Todo eso explicado, en muchas ocasiones, con diapositivas de carro manual y apuntes noblemente amarilleados por el paso del tiempo. Los nuestros seguro que son muy buenos y entre los de fuera habrá malos, desde luego. Pero que, si algo no funciona, no estaría de más a revisar el estado de las fuentes de la sabiduría y sus modelos de transmisión. Por si acaso.

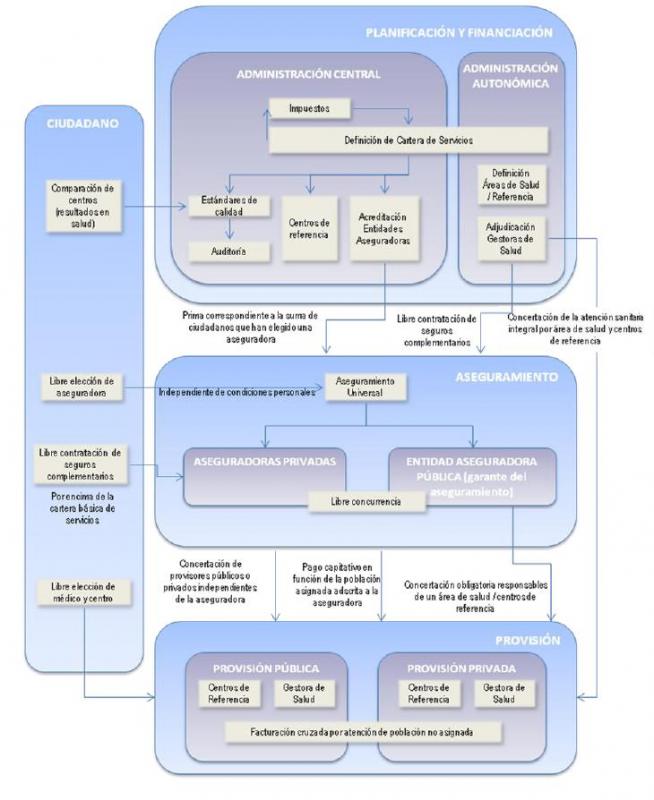

La propuesta más incisiva de este capítulo del documento es la necesidad de plantear un nuevo Estatuto de los Profesionales Sanitarios trabajen en la pública o en la privada y no sólo circunscrito a médicos y personal de Enfermería. Un estatuto, toma del frasco, Carrasco, en el que los profesionales "dejen de ser funcionarios públicos y de estar sometidos a las reglas del funcionariado público". Me gusta. Con un par. Porque una cosa es defender el sistema público y otra, los blindajes del empleo público detrás de los cuales no siempre se esconden, como es bien sabido, los mejores. ¿La alternativa a la plaza fija es el comadreo de partido y el compadreo familiar? No. Al menos, no en lo público. Pero no parece descabellado establecer que las oposiciones den acceso a un contrato laboral indefinido, no a una plaza fija de por vida hagas lo que hagas después. Más autonomía profesional, más variabilidad retributiva, gestión de recursos humanos por centros y no por consejerías y medición de resultados en salud. Más peso de la institución colegial. Interesante. Ojalá haya alguien que sea capaz de atar a esa mosca por el rabo.

Mirando al horizonte, el documento plantea un análisis de necesidades, la búsqueda proactiva de profesionales y… un plan de marketing. "No se trata de engañar a nadie, simplemente de poner más énfasis en los aspectos positivos de la profesión, que no son pocos ni obviables". Ummm, ya me regodeo pensando en la nube de celebrities que va a salir en defensa de la dignificación de las profesiones sanitarias.

Y aquí, de verdad, lo dejo. Quede mi más profundo agradecimiento a los autores del Informe Bamberg y a la Fundación misma. El contenido del documento se puede compartir o no, pero ha llegado en un momento necesario. Para más cosas, preguntadle a Iñaki, que él sí que sabe; lo tenéis disponible en su blog.