Que el comercio es el gran embajador de los estilos de vida y la palanca más eficaz de transformación social y dominio político es algo demostrado a lo largo de la Historia. Y ahora acaba de conocerse un ejemplo más, creo que de cierto interés para las personas que estudian la evaluación del impacto en salud de las políticas de los países: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan, TLC, Nafta) es uno de los factores determinantes del incremento de la obesidad en México. Así parece señalarlo un estudio publicado semanas atrás en International Journal of Occupational and Environmental Health, que ya ha hecho saltar más de una chispa. Ampliar «Exportando obesidad»

Ilustración: Galería Flickr de Inmigrante a media jornada. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. No es cuestión de apuntarse a ninguna teoría conspiranoica, pero los datos son los datos. El número de peticiones gubernamentales y judiciales de información sobre usuarios de Google ha crecido en España un 28%, según el último corte de su informe de transparencia. Nadie va a descubrir la pólvora por acordarse de eso: son conocidos el poder benéfico de los hubs y los riesgos que conlleva su utilización. De ahí la importancia de saber modular la depedencia propia ante esos recursos que ofrecen una tecnología tan usable y fascinante a cambio de información.

Dice Google que entre enero y junio de 2011 recibió en España 460 solicitudes de datos de usuario, relacionadas con 709 cuentas. Forman parte de investigaciones policiales y así se explica en el correspondiente corte de su informe semestral de transparencia. Son pocas, si se comparan con datos de otros países. Pero van a más.

En España se protegen por ley los datos personales y están previstas las correspondientes excepciones. Pero el paisaje se está moviendo y empiezan a menudear los encontronazos entre políticas de seguridad y derechos civiles en la Red. En parte porque crece el uso de Internet y las TIC en general y en parte porque la soberanía ciudadana o está en retroceso o está por construir, según en qué país nos fijemos.

Google colabora con eso que se llama Estado de Derecho. Bien. No puede debe ser de otra manera. Pero hay riesgos de que la cosa derive hacia una inercia de asfixia de la libertad individual. Especialmente si el nivelito de la lectura política (comisiones parlamentarias, etcétera) de asuntos del calado de la neutralidad de la Red, la protección de la propiedad intelectual o, mismamente, la defensa de la privacidad, sigue siendo el que es.

El último aviso acaba de llegar de Gran Bretaña. Unos señores muy serios, poco dados a la imaginación desbocada.

Así que uno no sabe muy bien cómo tomarse inventos tan atractivos como el de las Google Glasses:

Fotografía: Gerald Talpaert / Médicos del Mundo.

Alfonso Pedrosa. Si no pagas, que te atienda la Cruz Roja. O Cáritas. O, en este caso, Médicos del Mundo (MdM). Esta ONG acaba de presentar en Bruselas un informe sobre el acceso a la asistencia sanitaria de colectivos especialmente vulnerables en la UE. No en Burundi. Ni en Afganistán. En Europa. Y el horizonte que se entrevé es desolador. El 15% de los pacientes atendidos por MdM en Amsterdam, Bruselas o Londres en 2011 son ciudadanos comunitarios. En el caso de Munich, esa proporción es del 57,9%. El 13,88% de los pacientes atendidos por MdM en Europa son nacionales del país miembro de la Unión donde se produce la asistencia. En cualquier caso, seres humanos. Extranjeros y no extranjeros.

Ya se oye con nitidez en Europa el crujido de la grieta social en términos de equidad en el acceso a los servicios de salud. El punto de fractura aparece, según Médicos del Mundo, por donde era previsible: los pobres y los desplazados. Inmigrantes indocumentados, gitanos, drogadictos, personas sin hogar y prostitutas. Ésos son los primeros daños colaterales de la irrupción de la crisis en los dispositivos de protección social. Está empezando a quedar claro que si no tienes cinco euros para que te levanten la barrera en el hospital (caso de Grecia), tu alternativa es un dispositivo de emergencia de las ONG. Que, como es sabido, se están quedando sin subvenciones y desde hace tiempo están desbordadas. No en Afganistán o en Burundi: en Europa. Por eso nos cruzamos con sus voluntarios en las calles, pidiendo atención y dinero, y por eso montan de vez en cuando algún número de la cabra que ayude a hacer visible el problema.

En España estamos toqueteando cosas muy serias. Lo del copago (sobre todo, sus discursos subyacentes) ya no es una boutade pintoresca para indocumentados políticos y mediáticos; aquí puede pasar algo tan grave como convertir una conquista social en una dádiva de beneficencia que deje a los más débiles al albur de la suerte o de la buena voluntad individual.

La situación de emergencia económica es indiscutible. También es evidente que el contexto impone priorizar, decidir qué se salva y qué se quema en la caldera, revisar de arriba a abajo la fontanería del sistema. Pero es una barbaridad que eso lo decidan únicamente las instituciones delegadas de la representación parlamentaria, en funciones de gobierno, de oposición o de bacteria saprofítica, para el caso tanto me da.

Quien pueda, desde donde pueda, tiene el deber de reaccionar. Se ha acabado el tiempo del silencio de los corderos.

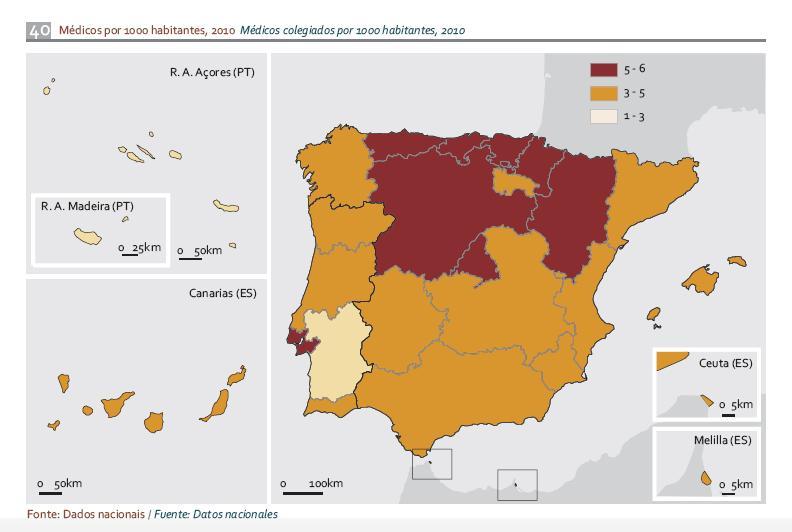

Me gustan los análisis de la realidad social, política, cultural, económica, que apuntan hacia lo trasnacional, hacia la superación de moldes que no hacen más que estorbar las relaciones entre las personas. Por eso traigo hoy aquí la referencia del último informe La Península ibérica en cifras, del INE. Ampliar «El factor geográfico»

Fotografía: Galería Flickr de Rafa Zubiria. Algunos derechos reservados. Vídeo en Vimeo.

Alfonso Pedrosa. Hace poco, charlando con mi amigo Juanjo (un tipo que debería estar prohibido por su independencia de criterio), salió en la conversación el tema del poder de las oligarquías como mecanismo de sujección social. Es un ámbito que Juanjo conoce en profundidad como investigador y, en el juego de la charla, me pasó un artículo académico suyo, de hace ya algunos años, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. El texto en cuestión lo tenéis accesible en este enlace de Slideshare y aborda el (para mí) complicado asunto de la representación de intereses ante las autoridades públicas. Ciertas conclusiones a las que he llegado me han dado miedo. Otras, me han confundido más de lo que ya estaba. Y otras, me han dado esperanza. Creo que tiene interés compartirlas en abierto, al menos para identificar claves de debate que quizá ayuden a entender qué pasa cuando sobre el tapete de la agenda social y política aparece una propuesta no corporativa. Pero, sobre todo, qué puede pasar cuando las personas asumen un cierto compromiso de intervención sobre la realidad. Cuando Matrix se resquebraja. Cuando la toma de conciencia provoca un cortocircuito en los sistemas de control.

Juanjo parte en sus reflexiones de la descripción de los procesos de representación abierta. Hay intereses colectivos que no tienen una organización que los defienda en el escenario previsto por las instituciones democráticas y quedan ocultos al debate público. Sin embargo, la voz de un individuo, expresando un caso concreto, puede ser también la expresión de un interés colectivo: es la representación abierta. El artículo de referencia cita algunos ejemplos de ello: el estudiante que protesta por el impago de su beca, un preso que denuncia malos tratos en la cárcel donde está internado o un paciente que se queja de las deficiencias de un servicio sanitario están planteando una reivindicación individual que, además, expresa un interés de todo un grupo de personas, más o menos amplio. Hasta aquí, queda claro el porqué del valor que le atribuyen las instituciones a esas voces individuales: para los centros de control institucional, son indicadores valiosos que, más allá de la estadística, ayudan a tomar la temperatura social de un determinado sector y a decidir en función de la potencia erosiva, fortalecedora o, en general, transformadora, que se le asigne a ese fenómeno. Eso son las encuestas de satisfacción, el análisis de las hojas de reclamaciones e, incluso, las tímidas ventanas al exterior que las instituciones (entre ellas las del mundo sanitario) están abriendo para aprender a escuchar, no vaya a ser que un buen día se encuentren con que su discurso y el de la gente son dos realidades sin nada en común. Y adiós, entonces, a la legitimidad social o a los beneficios de mercado, según el caso.

Y a partir de aquí es donde, a través de la maraña de mi desconocimiento de los arcanos de la ciencia social, entreveo cosas que me hacen pensar. En las sociedades formateadas por la matriz de la democracia liberal, de corte representativo parlamentario, las grandes decisiones están colectivizadas: unos pocos deciden por muchos. De tal manera que esas decisiones (fundamentalmente, aunque no solo, mediante la actividad legislativa) terminan creando intereses colectivos. Vale decir (otro ejemplo del que tira Juanjo en su artículo), las normas sancionadoras en materia de tráfico en carretera terminan creando un interés colectivo en torno a las repercusiones de las mismas, en forma de multas o de pérdida de puntos de carné. Y aparecen entonces, en algunos casos, organizaciones que defienden esos intereses; por ejemplo, una asociación de conductores. Ergo, en realidad, son quienes controlan esas decisiones quienes deciden, a su vez, qué es el interés colectivo. Esto es, son los decisores delegados por los ciudadanos para la gestión de la agenda pública quienes terminan creando los contenidos de esa agenda pública y, por tanto, la expresión de las prioridades colectivas de eso que se ha dado en llamar ciudadanía. Más allá: la misma existencia de intereses colectivos inducidos por esas instituciones encargardas de la gestión de la representación genera a su vez la creación de organizaciones que los defiendan. La oferta institucional crea la demanda del interés colectivo y no al revés. Si esto es así, es posible que nadie esté pensando en que quizá haya intereses públicos que no es que no existan: es que no se ven. Lo que se ve no es todo lo que existe. Hay un magma invisible que late bajo la superficie de la corteza política y social, donde rige la triple hegemonía de las instituciones gestoras de la representación, de las organizaciones especulares de los mensajes institucionales y de su correspondiente envoltura mediática. Y nos lo estamos perdiendo.

Se empieza a intuir entonces, detrás de todo ese entramado, un territorio invisible, pero real. Porque las personas afectadas por las decisiones colectivizadas generadoras a su vez de intereses colectivos no siempre crean organizaciones: no hay expresión de ese debate en torno a esos intereses. Según la terminología del artículo de referencia, están una zona de insensibilidad.

Por otra parte, las entidades que surjen para expresar intereses colectivos en diálogo cerrado con las instituciones terminan cayendo en una suerte de cautividad: el alineamiento simétrico con las instituciones de las que son espejo hace que, con el tiempo y el desplazamiento de las inercias de la interlocución, esas organizaciones terminen por no responder a los intereses colectivos expresados en su origen. Hay asociaciones profesionales, de vecinos, de pacientes o de aficionados al mus, lo mismo da, que ejemplifican ese proceso de manera muy elocuente.

Hay intereses silenciados porque quienes querrían expresarlos no tienen herramientas para ello (gap de conocimiento), porque no superan los frenos sociales (desigualdad ciudadana funcional), o, quizá, porque esos individuos no vivan en trabazón grupal. En consecuencia, si se ponen a disposición de la gente herramientas de formación (más que de información), se desatascan frenos sociales y se favorece la creación de redes, es posible que emerjan intereses colectivos ocultos u ocultados.

El problema de este planteamiento benefactor es que las vías individuales de conexión con lo institucional (tribunales, relaciones ordinarias con la Administración, parlamentos, servicios de atención ciudadana, medios de comunicación, servicios especiales de corporaciones diversas) tienen límites y son demasiado inespecíficas. No están preparadas para la comunicación interpersonal. Lo esencial se pierde en el mensaje de vuelta, en el retorno. La zona de insensibilidad sigue bloqueada. Y al final, termina entendiéndose como evidente que la única salida prevista por la democracia liberal para la interlocución ciudadana es la institucionalización de la expresión de los intereses. Las asociaciones. Los partidos políticos. Las corporaciones. El grupo. No las personas.

El razonamiento termina de cerrarse cuando se examina con detenimiento el perfil de las personas que en un determinado momento abanderan procesos de representación abierta. Juanjo denomina a esas personas en su artículo sujetos intensos: son quienes asumen, sin buscarla, la representación del interés colectivo. En virtud de ello, las autoridades les confieren cierta capacidad de poder, una ilusión de poder, sobre el interés colectivo. Son los líderes. Y una vez más, la inercia de la interlocución institucional conduce a la domesticación del líder, a proyectar zonas de sombra sobre los intereses cuya defensa una vez situó a esa persona bajo los focos de la atención institucional. Por eso la gran tragedia de la deriva asamblearia de las organizaciones que quieren escapar de esa lógica es que termina generando delegados, interlocutores estables, válidos, y luego líderes, hasta encerrarse en la institucionalización. Queda trazado, así, un bonito círculo vicioso.

¿Cómo escapar de la ratonera? Cultivando el precipitado que dejan los procesos informales de deliberación mantenidos en el tiempo o retomados una y otra vez de manera intermitente (de ahí la importancia de los blogs sobre otros escenarios de expresión de la Red). Ese proceso va conformando un suelo, una plataforma de intervención, que se expresa en fenómenos de swarming, de acciones-enjambre, que por su propia naturaleza escapan al circulo vicioso de la institucionalización (al no tener líder ni molde prediseñado, poseen la versatilidad imbatible de una ameba) y obligan a las organizaciones formales a replantearse sus respectivas agendas. Es en esos nuevos contextos donde empiezan a construirse otras prioridades, estrategias diferentes, otros relatos de la realidad. No necesariamente en contra pero sí desde luego al margen de las instituciones. Son territorios montaraces y minoritarios, alejados de la agenda de la normalidad. Son el hogar natural de los exiliados, de quienes viven en el bosque. Pero en su autenticidad marginal hay esperanza. Porque generan sentido.

Alfonso Pedrosa. Ahí abajo lleváis una parte del debate (la segunda) de la jornada Diabetes 2.0 celebrada hace ya algún tiempo en el Hospital de Valme. Son 45 minutos de autenticidad en estado puro, sin refinar, sin libro de abstracts.

En ese vídeo podéis ver cómo se desenvuelven en la conversación Patricia, Mavi, Javier, Federico, Rosa, Bea… Nada más y nada menos que personas hablando con personas. Sin estar necesariamente de acuerdo entre ellas, pero con una honestidad incuestionable, preciosa en estos tiempos.

Paco (aka @ipacoflores) se pegó el curro (por la cara, como todas las personas que echamos ahí una mano) de grabar el evento y colgarlo después en Vimeo, donde hay más material disponible con las intervenciones más formales de la jornada y, gracias a su generosidad, todo eso está a vuestra disposición.

Diabetes 2.0_ Debate_2ªparte from Paco Flores on Vimeo.

Fotografía: Scott Beale, Galería Flickr de Laughing Squid, algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. Uno de los procesos de la vida en Internet que me resultan más apasionantes es el de la construcción de la identidad. En cualquier conversación fuera de la Red, nos presentamos a los demás con un perfil determinado, en función de un contexto que comparten quienes participan en la conversación. En las plataformas sociales más concurridas de Internet, por ejemplo Twitter, también nos presentamos bajo un perfil determinado. Y estamos atentos a la audiencia, a las expectativas de aquellos con quienes interactuamos, a la hora de definir ese perfil. Siempre estamos atentos a la percepción que la audiencia tiene de nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando el espejo es cambiante, cuando las audiencias que nos perciben bajo una identidad concreta son diversas y a la vez coincidentes? Pues lo que ocurre es que se colapsa el contexto. He encontrado una investigación, publicada en New Media Society, interesante a ese respecto.

El estudio en el que he bicheado, I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience, toma como punto de partida una realidad incuestionable: no somos los demás, y eso significa que nunca sabremos exactamente qué piensa, qué espera nuestra audiencia en una conversación. No podemos hacer otra cosa que imaginarla. Nuestro conocimiento sobre ella es limitado. Eso ocurre dentro y fuera de la Red. Pero, en el caso de Twitter, hay un desnivel, un desconocimiento de la audiencia que tiene que ver con la estructura tecnológica intrínseca de ese sistema de microblogging: la asimetría del juego seguir-ser seguido. Todo eso puede entrar en una espiral que al final derive en la más absoluta ausencia de conversación, en el silencio, porque sea imposible construir un territorio compartido real, válido para todo el mundo a la vez. Es el colapso del contexto.

Las autoras del trabajo en cuestión (Alice Marwick y Danah Boyd, del Berkman Center) manejan un ejemplo con el que he jugado, a mi vez, por mi cuenta: el músico John Mayer , en el momento de redactar este post (los datos varían respecto a los recogidos en el estudio de referencia, publicado por primera vez en julio de 2010), tiene un perfil en Twitter, @johncmayer que tiene 31.474 seguidores y que sigue a 62 personas. No hay un solo tweet en ese TL. Hay otro perfil del mismo John Mayer, el oficial, @johnmayer, destinado a noticias sobre su actividad profesional, con 18.132 followers y que sigue a cuatro perfiles. Actividad: 38 tweets.

Quiero decir: ¿a quién le importa verdaderamente la autenticidad de la interacción? Sí la influencia, pero la interacción, lo dudo mucho; o, al menos, esa no es hierba que crezca en ese territorio con facilidad. No basta con salpimentar un eslogan de venta con un poquito de información personal, del tipo las ojeras me llegan al suelo después de estar toda la noche vendiendo mostachones de Utrera, ¿quieres uno?. En general, sin concretar, la interacción auténtica le interesa… a muy poca gente. De tal manera que las relaciones en Twitter tienen más que ver con el marketing de una marca (muchas veces, una marca personal) que con la comunicación. Que no es lo mismo.

Pero, ojo, esa falta de autenticidad no tiene por qué ser hipocresía. Es simplemente un atributo inevitable de ese tipo de plataformas sociales. El colapso del contexto obliga a imaginar la audiencia, que básicamente queda configurada (con mucha autocensura) por la idea de lo que puedan ver de nosotros nuestros familiares y amigos, nuestros socios y nuestros jefes, todo eso a la vez. Ello explica, además, la proliferación de halcones de la nada que sobrevuelan Twitter y el florecimiento de especies parasitarias de la generosidad de los demás bajo el paraguas de la cultura colaborativa.

Mi tribu, mis fans, mis amigos: así definen la audiencia algunos usuarios muy populares en Twitter, según el estudio de referencia. ¿Lo son? Da igual. No hay más remedio que hacerlo así, que imaginarlo así. Para evitar que no haya nadie al otro lado, hay que imaginarlo.

Conclusión mía, no de Alice Marwick ni de Danah Boyd: la conversación no existe si no hay contexto compartido y eso sólo puede darse entre personas, no entre marcas y personas, o entre celebrities de cualquier ámbito y su audiencia. La única oportunidad que da Twitter a la creación de contextos que hagan posible algo remotamente parecido a conversación es la gestión de listas y, quizá, quizá en ciertos casos, el uso de hastags y, probablemente en un futuro, la transformación de los mensajes directos en un sistema de chat, como alguna vez le he leído a @silviacobo.

Twitter para mensajes masivos y animación de convocatorias de swarming, sí. Charlas informales, con la profundidad que pueden tener las de dos desconocidos dentro de un ascensor o las de dos amigos a la vista de todos, también, siempre que la identidad imaginada de la Red no suplante a la identidad (menos) imaginada de la vida real. No tanto por miedo a la inquisición del Ojo de Sauron que rastrea esos territorios, que también, como por la inexistencia de contexto común válido para todos los agentes que comparten el acceso a un determinado mensaje. Gestión de marcas, corporativas y personales, en términos de mercado de masas, es posible. Creer que lo que ocurre ahí es una auténtica conversación real, no.

Todo este excurso paratecnológico puede ser aplicable a la e-salud, y, en general, al desembarco del sector sanitario en el mundo de los social media, fenómeno en el que Twitter tiene un protagonismo notable. Mi experiencia en estas cosas es sesgada, reducida, muy poco científica y seguro que irrelevante. Pero me dice que primero es la comunidad y luego, la propuesta de interacción, que debe ser cuidadosamente calibrada. Si no, esto no funciona.

Fotografía: Galería Flickr de Johan J.Ingles-Le Nobel. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. A través de un post de Agustín Salaberry en Alt1040 he sabido de esta investigación, publicada en Biophysical Journal, de la que da interesantes detalles el blog de la Universidad de Oxford.

Es en la interacción del ojo de algunas aves con el sol donde puede estar la explicación del sistema de orientación magnética de los pájaros. La relación fotón-electron es lo que haría que esas bandadas sepan ir a donde van.

Poderosa metáfora, sí señor. Me he acordado de la netocracia y, también de una iniciativa colaborativa de la Red, Mírame, diferénciate, que busca humanizar la realidad cotidiana de la asistencia sanitaria y en la que hay implicadas personas a las que respeto y aprecio.

Alfonso Pedrosa. Siempre me ha llamado la atención la capacidad profética de la ciencia-ficción. Pero, más que esa cualidad anticipatoria, me gusta sobre todo su poder domesticador a través de las palabras. Por eso, quizá, no en vano se entienden como señas identidad del estilo de la cultura hacker originaria el buen dominio escrito de la propia lengua y la lectura asidua de obras de ciencia-ficción. Domesticar palabras, nombrar la realidad, es dotar de sentido, ordenar, iluminar los objetos de una habitación a oscuras.

Pensando en cómo los procesos de descomposición afectan al conocimiento, a la validez fundamental que en el ethos europeo se le ha dado históricamente a la inutilidad, me acordé de Asimov y su monumental obra sobre la Fundación, aquel proyecto de Hari Seldon que iba a evitar 30.000 años de un interregno de barbarie a cambio de un milenio de atenta vigilancia en la gestión de las incertidumbres a la espera del un nuevo renacimiento. Me acordé de la investigación científica, del Sistema Nacional de Salud, de la Universidad, del encanallamiento colectivo de una época y un espacio concretos que derivan en decadencia merced a la complicidad individual con la avaricia y el miedo. Y caí en la cuenta de que en todo esto no sólo hay elementos relacionados con eso que Max Weber llamaba valores. También cuenta la mécánica. La ética, pero también la mecánica.

A veces se buscan explicaciones en el ámbito de la moral cuando en realidad están en el de la mecánica.

Puede llegar un momento en el que esa apuesta por lo inútil a la que me refería antes ya no sea percibida como válida por el ecosistema cultural en el que ha nacido, crecido, madurado y, quizá, entrado en declive. Cuestión de ética, sí, pero también de engranajes, de movimientos relativos de las diferentes piezas que los integran. Pura física aplicada. Por eso necesitamos buenos mecánicos, tecnólogos sociales, ingenieros con alma humana. Poetas del código. Personas que sepan leer la realidad. Yo conozco a algunas. Y eso da esperanza.

Ah, la cita de Asimov de donde sale toda esta elucubración alucinada:

"-Si lo que propone es la militarización de la Fundación, no quiero ni oir hablar de ello. Marcaría nuestra entrada declarada en el campo de la política. Nosotros, señor alcalde, constituimos una fundación científica y nada más (…). No se da cuenta de que construir armamento significa retirar hombres, hombres útiles, de la Enciclopedia. Eso no se puede hacer, pase lo que pase (…). La Enciclopedia está primero… siempre.

(…)

Hardin gruñó para sus adentros. La Junta parecía sufrir violentamente de la enfermedad de la Enciclopedia.

Dijo fríamente:

-¿Se le ha ocurrido alguna vez a la Junta que es posible que Términus tenga otros intereses que la Enciclopedia?

Pirenne replicó:

-No concibo, Hardin, que la Fundación pueda tener algún otro interés que la Enciclopedia.

-Yo no he dicho la Fundación; he dicho Términus. Me temo que no se hacen cargo de la situación. Más de un millón de personas vivimos en Términus, y no más de ciento cincuenta mil trabajan directamente en la Enciclopedia. Para el resto de nosotros, éste es nuestro hogar. Hemos nacido aquí. Vivimos aquí. Comparada con nuestras granjas y nuestras casas y nuestras fábricas, la Enciclopedia no significa nada. Queremos protegerlas…

Le hicieron callar.

-La Enciclopedia primero -declaró Crast-. Tenemos una misión que cumplir.

-Al infierno la misión -gritó Hardin-. Esto podía ser cierto hace cincuenta años. Ahora hay una nueva generación.

-Eso no tiene nada que ver -repuso Pirenne-. Somos científicos.

Y Hardin aprovechó la coyuntura:

-¿Lo son, realmente? Esto es una bonita alucinación, ¿no creen? Ustedes constituyen un ejemplo perfecto de todos los males de la Galaxia durante miles de años. ¿Qué clase de ciencia es permanecer aquí durante siglos enteros para clasificar el trabajo de los científicos del último milenio? ¿Han pensado alguna vez en seguir adelante con su trabajo, en extender sus conocimientos y mejorarlos? ¡No! Están muy contentos estancándose. Toda la Galaxia lo está, y lo ha estado desde el espacio sabe cuánto tiempo. Ésta es la razón de que la Periferia se agite; ésta es la razón de que guerras absurdas se eternicen; ésta es la razón de que sistemas enteros pierdan la energía atómica, y vuelvan a las bárbaras técnicas de la energía química.

Si quieren mi opinión -gritó-, ¡la Galaxia va a descomponerse!".

Fundación. Segunda parte: Los Enciclopedistas. Capítulo 3.

Alfonso Pedrosa. Tengo la suerte de compartir algunas horas durante unas semanas cada curso académico, de unos años a esta parte, con estudiantes de Medicina. Apretaditos y bien avenidos en el molde de una asignatura optativa que se llama Medicina y Sociedad. Ellos me cuentan su vida y yo, la mía. Me siento un privilegiado por poder asistir al espectáculo de ver cómo se despliegan ante mí algunas de las mejores inteligencias de la Universidad y, en la medida en que puedo y soy capaz, intento hacerles pensar más allá del horizonte MIR y el veneno cainita de la competitividad que se les intenta meter en vena.

Todo un lujo. Aprendo mucho de esas personas. Y ahora acaban de darme otra lección.

Cansados de estar cansados de que las cosas no funcionen (al menos, ellos y ellas sienten intensamente que es así), el otro día, supongo que previo calentamiento asambleario, arrasaron Twitter poniendo las peras al cuarto a una forma de enseñar y de aprender con la que no están de acuerdo. No quieren más vacaciones. Solo ser buenos médicos.

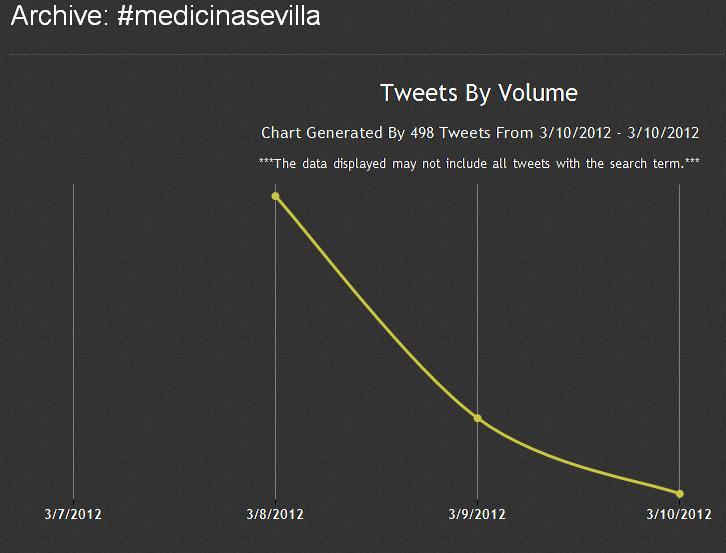

Ellos quizá no lo sepan, o no lo llamen así, pero en dos días han armado un auténtico fenómeno de ‘swarming’ social, de acción-enjambre concentrada en unas horas. La gráfica que ilustra este post, de Archivist, lo expresa muy bien: estallido y declive. Eso es grande, muy grande, en estos tiempos de anestesia y miedo. Han conseguido aparecer en el mapa. Falta ahora que decidan qué ruta quieren seguir.

Alfonso Pedrosa. Lo leí en un post de David de Ugarte, remontándose a Tudosis, donde lo deja todo clarito como el agua. Si estas estrategias se imponen, el acceso del común de los mortales al conocimiento en red dependerá de cuánto dinero tengamos: si encadenas un cliente de telefonía a un motor de búsqueda, se acabó. Adiós a tantos fenómenos de deliberación entre iguales, a tantas experiencias de viralidad, a tantos esfuerzos por salvar el gap de información y competencias digitales de las comunidades que lo tienen más dificil. También en el ámbito de la salud. Chungo.

David recupera, además, un video muy elocuente: