Alfonso Pedrosa. Era cuestión de tiempo. Por fin alguien ha puesto a las máquinas a ordenar el relato multiforme de las conversaciones de e-pacientes en la Red. El resultado es de una coherencia formal innegable. Una empresa israelí especializada en el tratamiento de datos, Treato, ha puesto en marcha un servicio de recogida de información a través de arañas (crawlers) que rastrean miles de sitios webs (foros, webs institucionales, blogs, sites de productos…) y capturan los datos considerados relevantes. El objetivo es analizar cómo funcionan los medicamentos en la vida real, en casos concretos, fuera de los invernaderos de los ensayos clínicos. Una información valiosísima, obviamente.

En el momento de escribir este post, las arañas de Treato habían recopilado, ordenado y puesto a disposición del público interesado datos relacionados con más de 23 millones de opiniones, más de un millón de webs, más de 11.000 tratamientos y 13.000 casos clínicos. Ahora, quienes utilicen esa información (cualquiera, desde una compañía farmacéutica a las autoridades reguladoras o una asociación de pacientes) tendrán que comprobar en qué medida se parece ese relato a la realidad cotidiana.

El mismo CEO de Treato, Gideon Mantel, explica por qué estas cosas son buenas para la industria farmacéutica en Pixels&Pills.

Ahí va el vídeo corporativo que presenta la idea.

Alfonso Pedrosa. Confieso que no hago pie cuando me zambullo en el mundo oriental. He intentado navegar muchas veces en esas aguas, desde las Upanishads al I Ching. Pero casi siempre, conceptualmente, naufrago. Me pierdo. Soy demasiado occidental. Europeo hasta las trancas. Qué se le va a hacer. Por eso mismo me ha fascinado el video que dejo ahí abajo. Todo un microtratado de ética hacker y de cultura peer to peer por cortesía de Michel Bawens en el blog de la P2P Foundation: Chill out, valores que emergen en el proceso de cambio cultural y un poco de chamanismo mestizo.

Sea cual sea la procedencia cultural de cada cual, éste es uno de esos nuevos mensajes universales: compartid, malditos, compartid.

Fotografía: galería Flickr de Vince_Lamb. Algunos derechos reservados.

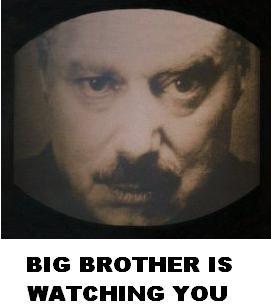

Alfonso Pedrosa. Un problema que no es de ayer amenaza la misma existencia de la libertad individual en Internet: la asombrosa ignorancia de los decisores políticos en general sobre asuntos que cualquiera que navegue asiduamente por la Red tiene incorporados a sus rutinas diarias y que se resuelven casi siempre con la brújula del sentido común.

Los gobiernos (también los formalmente democráticos) le están cogiendo gusto a preguntarle a Google sobre el personal en aras de la defensa de la seguridad del Estado. Cada vez más, como acaba de explicar la Electronic Frontier Foundation, y también en España, si se miran datos de informes anteriores.

Da la impresión de que los gobiernos preguntan a los hubs en la creencia de que Internet es un lugar oscuro para frikis y gente chunga. Hay que proteger a nuestros niños del horror que nosotros mismos les facilitamos con mucha tecnología y ningún proceso de acompañamiento educativo. Y esos supernodos de información y control que nos hacen la vida más fácil se suman gustosamente a ese concierto de lo políticamente correcto: además de Google, ya lo hace Twitter, a pesar de que ello haga caer de golpe su fachada de pradera abierta y feliz pensada para celebrar ciberkermesses.

Todo esto está deteriorando nuestra manera de vivir. Ninguna pega a la persecución de criminales, faltaría más. Pero ese marco general de relaciones desiguales entre gobiernos y proveedores tecnológicos (las empresas saben más que los gobiernos), que tantas veces silencia clamorosamente la voz ciudadana, está derivando en una barra libre de captura de datos por parte de empresas como el mismo Twitter (lo contaba Javier Lacort hace poco en Alt1040) y en una montería organizada por los parlamentos nacionales; en España, la idea es que los puestos de caza se sorteen, según explica David Ballota en Nación Red, en una Subcomisión de Redes Sociales, dentro de la Comisón de Interior. En nombre de la protección de menores (base del argumentario político que, al parecer, se maneja) se pueden perpetrar barbaridades si no se sabe de qué va Internet, que es mucho más que darles iPads a sus señorías.

Me parece que el de Judt es uno de esos libros (aún no me lo he zampado entero) que han nacido para ser subrayados, anotados, manchados por el manoseo y el trajín de una mesa de café o de un trayecto de metro. Una de las muchas perlas que contiene me ha parecido especialmente actual, propia del paisaje español de este instante: se refiere a los repartos de alimentos y bienes básicos entre los desfavorecidos. Una práctica que en España se está generalizando (menos mal) para paliar la tragedia que viven millones de familias cada día.

Haciendo memoria sobre las legislaciones de bienestar social, Judt pone el foco en un determinado momento sobre el fondo de humillación, sobre la marca de exclusión, que esas legislaciones pueden contener cuando no son articulación de derechos, sino leyes de pobreza. Y cita, nada más y nada menos, que a las memorias de Malcom X, cuando en la infancia de este líder afroamericano, los empleados sociales iban a su casa a examinar a su familia: "El cheque mensual de la ayuda era su salvoconducto. Actuaban como si fueran nuestros dueños. Por mucho que mi madre lo deseara, no podía impedirles que entraran… Nosotros [Malcom era el cuarto de siete hermanos] no entendíamos por qué, si el Estado estaba dispuesto a darnos paquetes de carne, sacos de patatas, y fruta, y latas de toda clase de cosas, nuestra madre odiaba aceptarlo. Lo que comprendí más tarde es que mi madre estaba haciendo un esfuerzo desesperado por conservar su orgullo y el nuestro. El orgullo era todo lo que nos quedaba, pues en 1934 empezamos a pasarlo verdaderamente mal".

Pasarlo mal. Verdaderamente mal. Eso es lo que hace que el lumpen se haya tornado visible en las ciudades de España y que haga cada día sus viajes de ida y vuelta, al fondo del autobús, de los barrios chungos a las calles comerciales más bulliciosas iluminadas por la campaña de Navidad. Si alguien lo está pasando mal, hay que ayudarle. Sin duda. Pero ya. Sin preguntar. Urgentemente. Con lo que cada cual tenga a mano, lo mismo da un telemaratón que una colecta en una iglesia. Pero ésa no es la solución. Ese mecanismo de solidaridad espontánea es una medida de emergencia. Nada más. Quienes mejor lo saben son precisamente las personas que, a fuerza de redaños y generosidad, están dando su dinero y su tiempo para que, efectivamente, haya comedores sociales con platos de comida caliente y alguien reparta unos lotes de latas de conservas y paquetes de arroz. Incluso está bien que los gobiernos se pongan las pilas y articulen planes de ayuda a las personas más necesitadas.

Si se cronifica la situación de emergencia, quizá un día lleguemos a pensar que las campañas de recogida de alimentos son lo normal, lo previsto para redistribuir la riqueza en la comunidad. Quizá llegue un día en que nos olvidemos de que el lumpen es sujeto de derechos, no perceptor mudo de eso mal llamado caridad (Judt hace notar sobre esto algo interesante: los pobres votan en una proporción mucho menor que los demás; así que se les puede machacar). Los derechos implican automáticamente la existencia de protección social. Lo otro es beneficencia. Que no está mal. Pero si la acción de lo público en este contexto se reduce a lo paliativo, entonces se perpetúa por generaciones el estigma de la desigualdad, la existencia individual se convierte en una lucha angustiosa en mitad de la selva y empieza la cuenta atrás para el estallido de bombas de detonación retardada en todos los estratos del edificio social, también en los nichos donde habitan quienes no saben todavía que aquí hay una crisis descomunal. No se trata de dinero, de cuánto cuesta el Estado del bienestar. Sino de cómo hacerlo viable. De eso va la dependencia, de eso van las pensiones, de eso va la educación, de eso va la sanidad. Si todo eso cae, es posible que haya que extender a más ámbitos algo que una vez leí en un texto de José Antonio Marina (alguien poco sospechoso de ser un antisistema violento) sobre la calidad educativa: lo que no arregle la escuela tendrá que arreglarlo la Policía.

Cuando el diálogo publicitario no tiene lugar entre iguales, cuando la posición de privilegio del proveedor de servicios respecto al consumidor es tan abusiva, el libre mercado es una falacia. Porque la libertad queda reducida a poder elegir a tus secuestradores entre una lista que, además, generalmente es muy reducida. Y eso me conduce a un territorio lleno de interrogantes aplicado al mundo de la salud. Le echo un vistazo a la oferta de servicios que está eclosionando al albur de la reforma sanitaria iniciada en España: ¿es real mi libertad de elección del proveedor o tan sólo se me permite elegir a mi secuestrador? La reacción de los consumidores ante la agresión publicitaria en Internet consiste en el incremento exponencial de descargas de dispositivos de bloqueo de mensajes; es una manera de luchar contra las malas prácticas y de enviar un mensaje de castigo perfectamente comprensible para el mercado. En los contextos de provisión de servicios de salud, públicos y privados, creo que no es descabellado pensar que puede empezar a ocurrir lo mismo.

¿Y cuál es el alambicado algoritmo que ha hecho posible que la experiencia vital y el razonamiento intelectual hayan conectado? ¿Cómo se consigue que se reconozcan como iguales un clínico de prestigio o una investigadora que merodea habitualmente en las revistas del primer cuartil de su especialidad, y un ama de casa del medio rural con estudios primarios? La foto que ilustra este post da muchas pistas: ahí sale un grupo alumnxs inscritos en el Curso con sus certificados oficiales; esos papeles dicen que la Universidad de Sevilla reconoce que han superado con éxito las exigencias académicas propias de esta iniciativa. Ahí están, orgullosxs, con un punto retador, y sonrientes. Podríamos hablar de Ana, que surfea por Twitter. O de Reyes, o de Aurora, que no necesitan Twitter para nada. Podríamos hablar de las personas que desde el backstage han hecho posible y viable esta idea, con una generosidad, una humildad intelectual y una eficacia verdaderamente estremecedoras. Podríamos hablar de los docentes, que creo que se sentirán bien interpretados con este tuit de Javier, el director de estudios del Curso, tras el acto de clausura: "La Universidad somos todos, aunque hemos necesitado 400 años. Gracias a todos".

Algunas de las personas que hemos tenido el privilegio de participar en esta iniciativa pudimos charlar horas después de la clausura en torno a unos vasos, disfrutando del regalo de una buena conversación nocturna. En una de las reflexiones que afloraron se dijo que es posible, incluso probable, que haya quien observe esta experiencia con ánimo de mangarla reproducirla en otros contextos, sin más, buscando conexiones de influencia y poder que nada tienen que ver con lo que ha ocurrido estas semanas en El Madroño; que existe el riesgo de que, si eso acaece, todo se desvirtúe. Es posible. Creo que ese punto de vista no sólo es necesario tenerlo en cuenta: es imprescindible. Habrá que estar atentos. Pero, la verdad, el riesgo del vampirismo no me preocupa: regalamos el algoritmo de esta iniciativa, lo tenéis codificado a lo largo de los posts de Synaptica y en los relatos que han ido surgiendo por ahí, como los relacionados con el hastag #saludrural. Invitamos, a quien quiera intentarlo, a recoger las esporas de esta historia y esparcirlas al viento, a ver qué pasa. No tenéis más que preguntar: en el desvío de la carretera de Sevilla a Aracena, dejando a la izquierda El Castillo de las Guardas, tras once kilómetros de curvas endiabladas, está el pueblo de El Madroño. Buscad la botica del lugar (no penséis en una farmacia megafashion, sólo es un local limpio y pequeño), sentaos al sol en la acera de enfrente y, si tenéis la suerte de ver pasar unas borregas por delante, seguidlas: ellas os llevarán al centro de la innovación social.

Ampliar «Donde crecen probablemente los mejores tomates del mundo»

Fotografía: galería Flickr de Profund Whatever. Algunos derechos reservados.

Las organizaciones que integran el Sistema Nacional de Salud en España trabajan bajo parámetros de la cultura industrial. No podía ser de otra manera. La asistencia sanitaria es un producto que se ha venido fabricando en serie. Aún ocurre así, a pesar de algunos cambios introducidos en las pesadas inercias del sistema. Eso explica la lucha titánica contra la variabilidad clínica y los problemas para introducir elementos de retribución verdaderamente diferenciada en función del desempeño. Es imposible hacer distingos en una cadena de montaje y la misma idea de proceso asistencial está lastrada por esa marca cultural. Ello ayuda a entender las resistencias que ese tipo de estrategias han encontrado en muchos de los profesionales del sistema.

Nada como un clásico para poner una nota de color muy contemporánea en este contexto; dice Wolfang Abendroth en su Historia social del movimiento obrero: "Las máquinas de la primera revolución industrial no trajeron mejoras a la vida del obrero. Al introducir comodidad y facilidad de manejo, menos necesidad de fuerza bruta, abrieron la puerta a otra forma de explotación: la de los niños y las mujeres, que sí podían trabajar con esas nuevas máquinas. Las máquinas, además, otra gran paradoja, no redujeron la jornada: si ellas no descansaban, los obreros tampoco".

No es que los malvados gestores del sistema se deleiten con la lumpenización laboral en las organizaciones asistenciales. Algún psicópata con mando en plaza habrá, digo yo. Pero no es lo común. Lo que ocurre es que toda organización industrial da origen como subproducto a la depreciación de la mano de obra. Y, digámoslo de una vez, señores y señoras profesionales del sistema: ustedes son obreros y obreras. En bata blanca y pijama de quirófano, sí. Pero son simples currantes. Se convirtieron en eso desde que masivamente renunciaron a ejercer en el marco de una profesión liberal, que eso fue en sus orígenes la Medicina moderna, a cambio de una plaza fija de por vida. Una pena, que eso no se enseñase en su día en la Universidad y que ninguno de los empleadores lo haya planteado así, retrasando una y otra vez la fractura inexorable de la desafección, ora con una subida lineal de sueldos, ora con un poquito de productividad variable de la señorita Pepis, ora con una carrera profesional que sólo funciona bien bajo el dopaje de tiempos de abundancia, ora con una llamada desesperada al sentido de pertenencia y al compromiso cuando ya era demasiado tarde.

Asistimos ahora al fin de la era industrial. No hay un indicador que no apunte en esa dirección. Los esfuerzos descentralizadores en la gestión hablan precisamente de eso aunque se estrellan una y otra vez contra las estructuras de siempre, porque están pensados desde la cultura industrial: hagan ustedes lo que quieran, pero den el mismo producto. La descentralización salvará al sistema si y sólo si la misma organización afronta un doloroso proceso de metamorfosis previo que dé origen a otra cultura laboral. Ese nuevo magma cultural emergente tiende, en una especie de retroceso mareal, hacia aquello que desarboló el mundo industrial: la artesanía. Y eso conduce a asumir que el desmadre es malo, pero la variabilidad asociada a la creatividad práctica es buena, muy buena. Y esa es la potencia de la gestión clínica real. No cabe olvidar aquí que no existen artesanos funcionarios, lo que no implica que el fin del marco funcionarial que se entrevé abra las puertas necesariamente a la corrupción y al nepotismo en hospitales y centros de salud: se pueden establecer los mismos controles de acceso a los puestos de trabajo del sistema que existen ahora en la función pública. Sólo que el premio será distinto: un contrato laboral como cualquier hijo de vecino (que lo tenga). No una plaza fija ad aeternum. En esa dirección soplan algunos de los vientos más interesantes que pueden conducir a una refundación adaptativa de la sanidad pública española.

¿Qué atractivo tendrá entonces trabajar en el sistema? Los atractivos de la cultura artesana, fundamentalmente esa autonomía de acción efectiva tan nostálgicamente llorada por los profesionales más inquietos. Richard Sennet explica en El artesano la importancia que esto tiene precisamente en el mundo de la sanidad pública, contraponiendo lo perfecto contra lo práctico en las reformas del NHS de los años 90. Este investigador de la tecnología hace notar que se tardan décadas en asimilar los conocimientos en términos prácticos. Y que, una vez incorporados esos conocimientos, los profesionales no entienden la imposición de culturas de la calidad basadas en lo uniforme, se sienten como ante un vacío ante lo que se les pide, porque choca contra su conocimiento asimilado, práctico, instintivo. Artesano. Las organizaciones, de alguna manera, se han dado cuenta de eso y por ello se vienen fomentando iniciativas que tengan en cuenta lo práctico aunque eso sea renunciar a lo perfecto, renegar de la cruzada contra la variabilidad. Aunque aún persiste la tensión, percibida como contradicción, de la calidad absoluta, concepto que desciende de Platón y que es muy difícil de extirpar del imaginario burocrático. Sin embargo, la experiencia imperfecta, abierta a la comunidad, hace más productivas, mejores, a las empresas. Más humanas; por eso, el despertar de la autoconciencia es la mejor manera de inducir el planteamiento de cambios en el trabajo, dice este investigador de la cultura.

Lo que está clarísimo en cualquier caso es que, como explica Sennet en el siguiente texto de la obra a la que se alude más arriba, el fordismo no es el camino: "En la década pasada [la primera primera edición de la obra de Sennet es de 2008], el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña [NHS] adoptó nuevas medidas para evaluar el trabajo de médicos y enfermeros: a cuántos pacientes se visita, cuánto tiempo deben éstos esperar para ser atendidos, con qué eficiencia se los remite a los especialistas. Son mediciones numéricas de la manera adecuada de proporcionar atención médica, pero su intención es servir humanamente a los intereses de los pacientes. Más fácil sería, por ejemplo, dejar que la remisión a los especialistas se hiciera a criterio del médico. No obstante, tanto los médicos como los enfermeros, los asistentes de enfermería y el personal de limpieza creen que, si se mide de acuerdo con las posibilidades prácticas reales, estas reformas han restado calidad a la atención. Sus impresiones no tienen nada de extraño. Como informan numerosos investigadores de Europa Occidental, los médicos creen que sus habilidades profesionales en el trato a los pacientes se ven perjudicadas por la presión que ejercen los patrones institucionales. El contexto específico del NHS es muy distinto del sistema de managed-care de estilo norteamericano y de otros mecanismos impulsados por el mercado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación del NHS fue una fuente de orgullo nacional. El NHS reclutaba el mejor personal, que era además un personal comprometido, como lo demuestra el hecho de que fueran tan pocos los profesionales que se marcharon en busca de empleos mejor pagados en Estados Unidos. Gran Bretaña ha invertido en salud un tercio menos de su producto interior bruto que Estados Unidos, y sin embargo su tasa de mortalidad infantil es más baja y la supervivencia de los ancianos es más alta. El sistema británico de salud es gratuito, financiado mediante impuestos. Los británicos se han declarado satisfechos de pagar estos impuestos, o incluso de aumentar su contribución siempre que con ello se mejorara el servicio. Con el tiempo, lo mismo que todos los sistemas, el NHS se agotó. Los hospitales envejecieron, seguían utilizándose equipos que necesitaban ser sustituidos, se prolongaban los períodos de espera de los pacientes y no se formaba nuevo personal de enfermería. Con el propósito de resolver estos defectos, hace una década políticos británicos se volvieron hacia otro modelo de calidad: el que estableció Henry Ford en la industria norteamericana del automóvil a comienzos de! siglo XX. El fordismo llevó al extremo la división del trabajo: cada trabajador realiza una tarea que se mide lo más precisamente posible mediante estudios de tiempo-movimiento; el resultado se evalúa en función de objetivos que, una vez más, son puramente cuantitativos. Aplicado a la atención de la salud, el fordismo controla el tiempo que los médicos y los enfermeros destinan a cada paciente; un sistema de tratamiento médico que se basa en la concepción de la autonomía de sus partes tiende a tratar hígados cancerosos o espaldas fracturadas y no a pacientes como totalidades".

Les suena todo esto, ¿verdad?

Fotografía: galería Flickr de 401K (2012). Algunos derechos reservados.

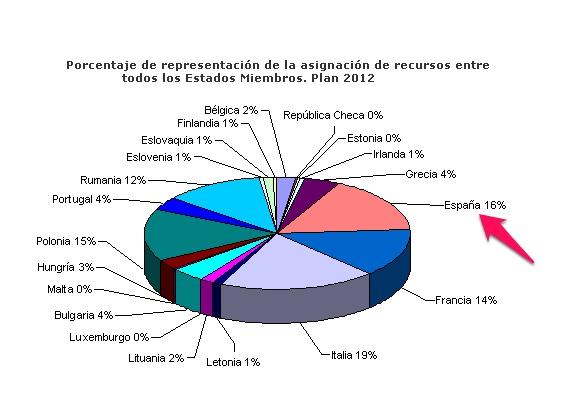

Alfonso Pedrosa. Que venía yo pensando en mis charlas con Odoacro y me parece que podríamos avanzar un poco más. Sobre la suficiencia de la financiación del Sistema Nacional de Salud. No me voy a adentrar en la endiablada fontanería de los flujos financieros entre los diferentes nodos de gestión que mantinenen en tensión la precaria red descentralizada de la gobernanza del sistema. Sólo voy a recordar aquí un hecho: el gasto público no va a incrementarse en términos absolutos, por razones de coyuntura y de la filosofía política incrustada en el discurso dominante global. El gasto público total no va a incrementarse, pero sí puede crecer el gasto público sanitario. Me explico. Una de las ecuaciones más cabronas que se han planteado en el contexto de la reforma sanitaria en España es la que vincula como vasos comunicantes el gasto sanitario público con el privado: el primero lastra la economía productiva y el segundo la relanza. No es exactamente así, pero así se ha contado. Subir el gasto público es inaceptable porque ello iría en detrimento del crecimiento económico. Pues no. No tiene por qué ser así. El gasto sanitario público puede subir sin que salten las alarmas de la contención del déficit si se reorganiza el reparto de su peso relativo en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas. En plata: quite usted dinero de una partida y póngala en la cuenta del sistema sanitario público. Este planteamiento no es nuevo, claro que no. Lo que ocurre es que ni se le ha explicado a la gente ni se le ha dado la oportunidad al personal para que efectivamente decida dónde quiere que se gasten sus impuestos. Lo que conduce, a su vez, a un lugar conceptual que está cogiendo vuelo últimamente: el gobierno abierto. En España es algo relativamente nuevo, pero hay países, como Gran Bretaña, donde hace ya tiempo que eso forma parte de la cultura pop.

El gobierno abierto es una doctrina política, una ideología. Es posible que benefactora, pero una ideología. Puede ayudar a reforzar determinadas estructuras asociadas a la representación institucional en las sociedades democráticas, pero su objetivo directo no es el cambio cultural. Quizá el gobierno abierto, por su apoyo a la democratización del acceso a los datos públicos y su aceptación de la participación, facilite el proceso de transición cultural que define estos tiempos y que tiene en Internet su principal catalizador tecnológico. Pero, per se, el gobierno abierto no es el cambio cultural. No es una meta, sino un punto de partida. Uno de los posibles. Probablemente muy válido, pero no el único. El gobierno abierto puede servir a los gestores de la cosa pública a resolver sus problemas de adaptación a la sociedad red, pero eso no significa que esa estrategia sea percibida desde el mismo ángulo, en los mismos términos, por los usuarios de los servicios públicos. En un contexto de refundación adaptativa del Sistema Nacional de Salud, las iniciativas de gobierno abierto no son la solución. Pero sí pueden ayudar a que aparezcan soluciones. Porque son instrumentos para mejorar la calidad democrática de la gobernanza real del sistema. Si el gobierno abierto no sirve para que los ciudadanos puedan influir directamente en la toma de decisiones sobre la distribución presupuestaria del gasto público, es que no sirve para nada.

Y, en paralelo, será necesario un esfuerzo gigantesco de alfabetización social: habrá que poner en manos de la gente las herramientas necesarias que permitan no sólo acceder a la información, sino transformarla en conocimiento para tener capacidad real de decisión. ¿Quién se atreve a eso?