Alfonso Pedrosa. Algunos de los mejores profesionales clínicos de mi entorno están preocupados por la pérdida de contacto con los pacientes que atienden. Saben que eso tiene que ver con situaciones kafkianas ejemplificables en el hecho de que, en la era de Whatsapp y cacharrologías varias, no tienen canales abiertos para intercambiar opiniones por email. Y saben también que esa pérdida de contacto, de sintonía con la vida que hay al otro lado de la consulta, tiene que ver con que no se les ha enseñado a empatizar, a comunicar a la vez datos y sentimientos, a establecer un protocolo de comunicación humana. O lo olvidaron hace ya mucho tiempo.

Creo que esa sensación tiene un fondo tecnosocial y moral que expresa la inminencia de cambios profundos en las rutinas de la cultura clínica y asistencial. Esa inminencia está definida por el universo simbólico en el que viven las nuevas generaciones profesionales, que aún no están en el poder. Pero lo estarán pronto. Hay quien ha sido centro del mundo y ya no lo es; hay quien lo es aún. Éstos de quienes hablo ahora son los que serán.

Tengo a mano dos ejemplos cercanos a mí. El primero, la pasada huelga de los residentes en Andalucía: los procesos de deliberación multifocal, las asimetrías en los flujos de información, el desbordamiento de los canales tradicionales y el papel que en todo ello han jugado las TIC permiten afirmar, me parece, que esa huelga ha sido el primer conflicto postmoderno que se ha planteado en la sanidad pública andaluza.

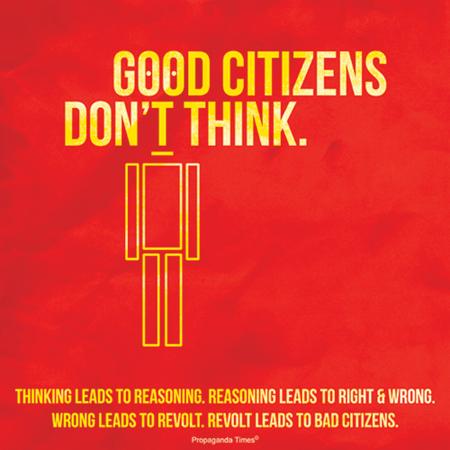

El segundo ejemplo tiene que ver con mis alumnos del Taller sobre Medicina y Comunicación de la Universidad de Sevilla. Este año hemos hablado de Blade Runner, hemos comentado obras de arte y hemos debatido sobre la comunicación en contextos clínicos. Sobre todo, nos hemos divertido mucho y yo he aprendido un montón de esos estudiantes, que van a ser médicos dentro de muy poco. No es que les parezca bien que se les hable de comunicación, de empatía, de conectar con las personas: es que están sedientos de ello. Están hartos de que en la facultad se les explique Medicina como quien describe y trocea las piezas del escaparate de una charcutería. Pero, sobre todo, expresan con una intuición genial que corren serio riesgo de perderse lo mejor de la profesión que han escogido si, al final del rally demencial que va del grado al MIR, se hubieran olvidado de que un día fueron seres humanos.

Las nuevas reglas de juego se están escribiendo ahí fuera. Para aprenderlas, hay que exponerse y participar.