Alfonso Pedrosa. Estoy leyendo a

Tony Judt. Lo tenía pendiente. Su

Algo va mal es una de las referencias habituales que maneja

Federico en nuestros conciliábulos de cerveza, salmorejo y paisaje callejero y con las que, incluso, ametralla de vez en cuando a las estrellas

en su blog. En esas conversaciones, a veces versallescas, a veces de manta enrollada al brazo y navaja cabritera, pero siempre apasionantes, de las que disfruto de vez en cuando con él y con

Emilio, Judt sale a relucir especialmente cuando hablamos de sanidad, de protección social, de política. En ese ensayo de replanteamiento general de la actual manera de vivir occidental, este historiador británico cuestiona a tirios y a troyanos, reparte estopa para el salvajismo de los

señores del dinero (quiero decir, esa gente que entiende que, como podría decir Judt, ser duro no es ser capaz de soportar el sufrimiento, sino portarse como un

hijoputa) y para el mutismo de la socialdemocracia europea, incapaz de articular un discurso eficaz que defienda sin complejos al Estado del bienestar contra las acusaciones de

ineficiencia.

Me parece que el de Judt es uno de esos libros (aún no me lo he zampado entero) que han nacido para ser subrayados, anotados, manchados por el manoseo y el trajín de una mesa de café o de un trayecto de metro. Una de las muchas perlas que contiene me ha parecido especialmente actual, propia del paisaje español de este instante: se refiere a los repartos de alimentos y bienes básicos entre los desfavorecidos. Una práctica que en España se está generalizando (menos mal) para paliar la tragedia que viven millones de familias cada día.

Haciendo memoria sobre las legislaciones de bienestar social, Judt pone el foco en un determinado momento sobre el fondo de humillación, sobre la marca de exclusión, que esas legislaciones pueden contener cuando no son articulación de derechos, sino leyes de pobreza. Y cita, nada más y nada menos, que a las memorias de Malcom X, cuando en la infancia de este líder afroamericano, los empleados sociales iban a su casa a examinar a su familia: "El cheque mensual de la ayuda era su salvoconducto. Actuaban como si fueran nuestros dueños. Por mucho que mi madre lo deseara, no podía impedirles que entraran… Nosotros [Malcom era el cuarto de siete hermanos] no entendíamos por qué, si el Estado estaba dispuesto a darnos paquetes de carne, sacos de patatas, y fruta, y latas de toda clase de cosas, nuestra madre odiaba aceptarlo. Lo que comprendí más tarde es que mi madre estaba haciendo un esfuerzo desesperado por conservar su orgullo y el nuestro. El orgullo era todo lo que nos quedaba, pues en 1934 empezamos a pasarlo verdaderamente mal".

Pasarlo mal. Verdaderamente mal. Eso es lo que hace que el lumpen se haya tornado visible en las ciudades de España y que haga cada día sus viajes de ida y vuelta, al fondo del autobús, de los barrios chungos a las calles comerciales más bulliciosas iluminadas por la campaña de Navidad. Si alguien lo está pasando mal, hay que ayudarle. Sin duda. Pero ya. Sin preguntar. Urgentemente. Con lo que cada cual tenga a mano, lo mismo da un telemaratón que una colecta en una iglesia. Pero ésa no es la solución. Ese mecanismo de solidaridad espontánea es una medida de emergencia. Nada más. Quienes mejor lo saben son precisamente las personas que, a fuerza de redaños y generosidad, están dando su dinero y su tiempo para que, efectivamente, haya comedores sociales con platos de comida caliente y alguien reparta unos lotes de latas de conservas y paquetes de arroz. Incluso está bien que los gobiernos se pongan las pilas y articulen planes de ayuda a las personas más necesitadas.

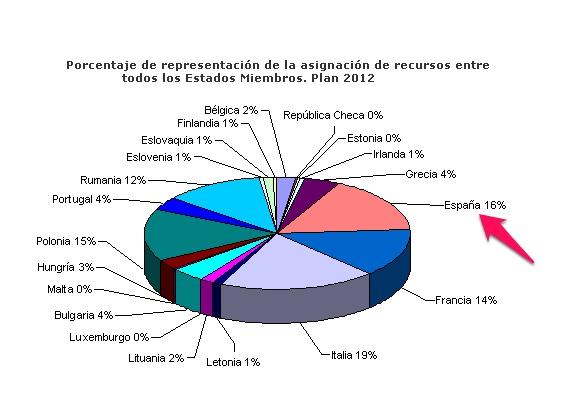

Si se cronifica la situación de emergencia, quizá un día lleguemos a pensar que las campañas de recogida de alimentos son lo normal, lo previsto para redistribuir la riqueza en la comunidad. Quizá llegue un día en que nos olvidemos de que el lumpen es sujeto de derechos, no perceptor mudo de eso mal llamado caridad (Judt hace notar sobre esto algo interesante: los pobres votan en una proporción mucho menor que los demás; así que se les puede machacar). Los derechos implican automáticamente la existencia de protección social. Lo otro es beneficencia. Que no está mal. Pero si la acción de lo público en este contexto se reduce a lo paliativo, entonces se perpetúa por generaciones el estigma de la desigualdad, la existencia individual se convierte en una lucha angustiosa en mitad de la selva y empieza la cuenta atrás para el estallido de bombas de detonación retardada en todos los estratos del edificio social, también en los nichos donde habitan quienes no saben todavía que aquí hay una crisis descomunal. No se trata de dinero, de cuánto cuesta el Estado del bienestar. Sino de cómo hacerlo viable. De eso va la dependencia, de eso van las pensiones, de eso va la educación, de eso va la sanidad. Si todo eso cae, es posible que haya que extender a más ámbitos algo que una vez leí en un texto de José Antonio Marina (alguien poco sospechoso de ser un antisistema violento) sobre la calidad educativa: lo que no arregle la escuela tendrá que arreglarlo la Policía.