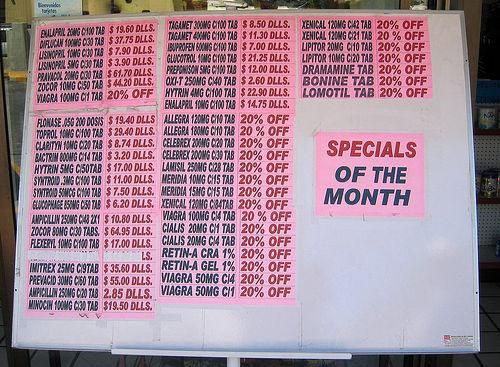

![]() Aussiegall. My old medicine bottle/jar collection.

Aussiegall. My old medicine bottle/jar collection.

Redacción Synaptica. Aparentemente, la industria farmacéutica es un sector atomizado en miles de pequeñas compañías, de las que sólo unos cientos de ellas tienen algún medicamento propio colocado en el mercado. Sin embargo, según el informe de la OCDE Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market, la realidad en términos de predominio es otra: en 2006, las diez compañías más potentes acumulaban el 46% de las ventas mundiales de medicamentos; las cincuenta primeras empresas, el 71%. Además de la intensa concentración de los productores de medicamentos, el mundo de los laboratorios se caracteriza también, a ojos de los autores del informe, por un fuerte compromiso con la I+D. En 2006, la actividad investigadora de las compañías farmacéuticas y biotecnológicas supuso el 19,4% del total invertido en I+D por las 1.250 empresas más importantes del planeta. El segundo sector comprometido con la investigación fue el de la tecnología de equipamientos, con el 17,7%. Si se considera la I+D en términos de retorno procedente de las ventas, ningún otro sector alcanza la potencia de la industria farmacéutica: los laboratorios reinvierten el 15,9% de sus ventas en actividades de investigación y desarrollo. Detrás de los laboratorios farmacéuticos viene, a distancia, el sector del software informático, con una reinversión en I+D sobre ventas del 10,1%. Aunque, según el informe de la OCDE, los datos completos de la I+D farmacéutica no están disponibles (probablemente por razones de competencia comercial), sí se detecta un crecimiento exponencial de la I+D en el sector desde la mitad de la pasada década de los 80. En cualquier caso es patente, de nuevo, el fenómeno de la concentración: en 2006, las 15 mayores compañías farmacéuticas capitalizaron el 71% del total invertido en I+D por el sector. Las valoraciones contenidas en Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market entienden que existe un alto grado de acuerdo en destacar el "impacto positivo" de la innovación farmacéutica sobre la salud de las poblaciones de los diversos países; lo que no está tan claro es que gastar más en nuevos medicamentos, que son el resultado final de la I+D, implique recurrir menos a otros recursos de salud. El informe constata también el descenso del ritmo innovador en los laboratorios durante los últimos años. Así, en 1985 aparecieron en el mercado 57 nuevas moléculas. En 2006, 31, con 2003 y 2005 como años más duros para la industria innovadora, cuando sólo se lanzaron al mercado mundial 30 nuevos medicamentos. Por otro lado, como se viene diciendo desde distintos ámbitos del sector, parece haber una crisis el modelo investigador clásico de la industria: la era de las supermoléculas parece haber terminado, y la industria se concentra en ir paso a paso, con proyectos de innovación incremental. Los expertos de la OCDE traen a colación, en este sentido, un análisis realizado en el ámbito de los países del G7 sobre el grado de innovación de las nuevas entidades químicas aparecidas entre 1975 y 2002. De un total de 1.460 nuevas moléculas de interés clínico, sólo fueron realmente innovadoras y supusieron un adelanto terapéutico 143: el 10%. El informe de la OCDE no deja de hacer notar el incremento de las autorizaciones de nuevas indicaciones para medicamentos ya existentes, nuevo yacimiento de la I+D (más bien i) farmacéutica. Así, la FDA emitió 50 extensiones de indicación al año entre 2003 y 2006. Y la EMEA, 41 sólo en 2006, un incremento del 46% en comparación con 2005. Aquí dejamos al lector que piense la maldad que le apetezca. Seguiremos otro día.