Redacción Synaptica. Cómo aclararse en términos prácticos con el calendario vacunal infantil, en este caso de la comunidad autónoma de Andalucía. Bruno Abarca lo explica divinamente en su blog y ofrece la presentación Prezi de abajo para quien quiera tener a mano un resumen portátil de actuación. Aunque la política sanitaria española sea incapaz de pactar un calendario vacunal único, está claro que los profesionales no van a esperar. Y se buscan la vida para hacerlo lo mejor posible bajo los condicionantes de cada contexto. Que lo disfruten.

He encontrado el comunicado aquí. Y aquí, una de sus expresiones mediáticas.

Conviene, para no perderse en el ruido y la furia, tener a mano alguna chuleta con un puñado de datos que ayuden a encuadrar la cuestión; a saber, ¿para qué sirve la sanidad pública española? A mí me ha gustado la que contiene el análisis de Sandra García Armesto en el último boletín de la Asociación de Economía de la Salud. Ahí van algunos datos. Como una vez, hace años, le oí decir a un responsable político de la sanidad andaluza, "para algo servirá todo este esfuerzo. No todo va a ser por el pescado azul y el aceite de oliva". Ustedes mismos:

Resultados en salud: descenso de la mortalidad evitable entre 1991 y 2005, atribuible en un 31% a la prevención primaria y en un 42% a los cuidados sanitarios.

Gasto sanitario: 8,5% del PIB en 2007, por debajo de la mayoría de los países UE-20. Más del 71% de ese gasto es público. Del gasto restante, el 21% procede directamente del bolsillo del personal y casi un 6% es atribuible a los seguros privados.

Aseguramiento: el 13% de la población española tiene doble cobertura. Los funcionarios son el único grupo que puede renunciar a la cobertura del SNS optando por servicios de aseguramiento totalmente privados.

Ea, feliz cuarto de hora de gloria mediática.

Alfonso Pedrosa. De vuelta a casa en el transiberiano Almería-Granada-Sevilla, después de hacer de crupier en una mesa redonda sobre las nuevas leyes de salud pública españolas y la Evaluación del Impacto en Salud (EIS), venía rumiando un par de ideas. Una se la debo a Antoni Plasència. La otra, a Pepa Ruiz, con quienes compartía tablas (más bien, sillas rodantes), junto a otras eximias presencias (Jesus Mari Fernández, Enric Llorca y Manuel Escolano) que me ayudaron a encuadrar el paisaje, en el auditorio de la EASP donde se celebraba la XI Conferencia Internacional de Evaluación del Impacto en Salud. De algunas cosas que se dijeron allí dan noticia, además del site oficial, el hastag #eis2011 y los twits de gente como @soyrami y @joancmarch.

Mientras la EIS permanece en las alturas del debate teórico, reinan el consenso y el buen rollito. Cuando se intenta aplicar a ras de suelo, empiezan los problemas. Porque, entonces, cada cual tiene que retratarse. Los conceptos de autocrítica y valentía política empiezan a cobrar significados muy concretos. Antoni y Pepa me ayudaron a darle vueltas a algunos aspectos de tan poliédrica cuestión. Jesus Mari con su escepticismo reverente, Enric con la visión clara de quien se la juega todos los días y Manuel desde la contundencia de los datos de experiencia, pusieron los ingredientes para que la reflexión cuajase. Nos estamos preguntando sobre la conveniencia o no de evaluar los resultados en salud de políticas extrasanitarias, pero no evaluamos las consecuencias para la salud de, precisamente, las políticas sanitarias. Eso, o algo parecido, decía Antoni, probablemente teniendo en la cabeza los recortes en Cataluña. Y es verdad: no estaría mal, nada mal, adoptar un enfoque EIS al medir la eficacia del sistema sanitario. No en los indicadores clásicos, asistenciales o económicos; en resultados en salud. Algo que con demasiada frecuencia se presupone pero no se mide. La otra idea que aún me avispea en el cerebro es la constatación del hecho de que una cosa es torear de salón y otra, saltar a la arena. Pepa saltó a la arena. Quiero decir: vincular, como ella propone (vale decir, el anteproyecto andaluz de Ley de Salud Pública) la evaluación a un informe preceptivo, es mojarse. Nada más y nada menos que EIS con consecuencias. Si llevamos 20 años, decía Pepa, de informes de impacto ambiental, por qué no vamos a poder implantar los informes de impacto en salud. Bueno, eso digo yo; por qué no.

Pero, en fin, allí quedaron los sabios y sus grandes palabras. Yo sólo era un titiritero que pasaba por allí.

Fotografía: Galería Flickr de ViNull. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. ¿Qué es lo que hace hombre al hombre? ¿Sus orígenes, la manera en que empieza todo, o es otra cosa? Eso se preguntaba el profesor Trevor Bruttenholm reflexionando sobre la naturaleza de Hellboy, ese demonio rojo fumador de puros, amante de las chocolatinas y los gatos y especialista en salvar al mundo del cataclismo planeado por el infierno. Un demonio que elige hacer las cosas bien. Una inquietud parecida veo yo cobrar forma en la historia que cuenta @frelimpio en K.O.L., su novela de redención, metamorfosis y miserias a través de las peripecias vitales y profesionales de un médico de la sanidad pública (andaluza, muy probablemente) entre los años 90 y la primera década del nuevo siglo. Ahorita mismo, vaya. El autor ofrece su relato, con un punto retador, a quien recale en su blog o en su Twitter, en plan si queréis saber qué es lo que pasa, leed esto.

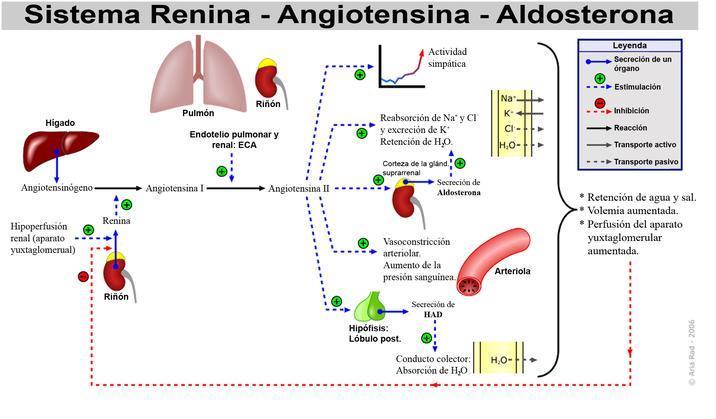

Alfonso Pedrosa. Acabo de echarle un vistazo a una referencia de The Commonwealth Foundation sobre adherencia terapéutica en mayores con diabetes al consumir estatinas e inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sus repercusiones económicas en el contexto de la prestación de Medicare: un ahorro de 832 y 285 dólares respectivamente por cada diez puntos porcentuales de incremento de adherencia, tras un seguimiento de tres años. Y digo yo, que por qué no se le explica esto a la gente que consume esos recursos por estos lares.

Habitualmente se pone la lupa del uso racional del medicamento sobre los perfiles de prescripción, asumiendo que ese gasto es mayormente responsabilidad del médico de Primaria. Muchas veces, aunque cada vez menos, se habla de la adherencia terapéutica como de una especie de eufemismo vergonzante que esconde la presión de las fuerzas de ventas de los fabricantes de medicamentos para mantener el consumo de sus productos. Ambos planteamientos, el del uso racional del medicamento y el de la adherencia terapéutica, se entienden en un contexto de corresponsabilidad económica y clínica en el que, de ordinario, no se incluye al paciente.

Si el personal se ha acostumbrado en la vida cotidiana a conductas teóricamente responsables como separar los residuos domésticos, apagar luces innecesarias en casa o a salirse a la calle a fumar porque eso ya no se hace en el bar, no hay muchas razones para que no se le explique a la gente, en detalle y de igual a igual, sin escamoteos paternalistas ni maniobras de ingeniería social, que esto de la prestación farmacéutica pública es un asunto serio, en el que se maneja una tecnología compleja que se llama medicamento (no hay que tener un máster en Farmacología para entenderlo: basta mirar la ilustración de este post). Que cuesta mucho dinero (que sale de los impuestos de los currantes) garantizar el acceso a esa tecnología. Y que hay serios motivos para hacer las cosas bien. La gente no es tonta; sería interesante incorporar esa idea como un mantra al diseñar planteamientos de viabilidad del sistema.

Alfonso Pedrosa. La historia del vídeo de abajo es una de tantas. Es el relato que cuenta la experiencia verosímil de alquien que se presenta como paciente ingresado en un hospital público español, en este caso andaluz. Una experiencia negativa. La historia de Osantonio es un clásico para quien esté mínimamente relacionado con el concepto de calidad asistencial y con las valoraciones de los usuarios del sistema sanitario público: se atiende bien a la gente, con buena calidad técnica, pero luego fallan aspectos organizativos y de trato. Nada nuevo bajo el sol, pues, en la historia en sí. Los gestores del sistema y los profesionales de las organizaciones asistenciales llevan años intentando mejorar esas cosas. Y, es cierto, ha habido aciertos (algunos muy notables) y por cada experiencia negativa hay miles de agradecimientos silenciosos, porque lo normal es hacer las cosas razonablemente bien.

Lo que sí es nuevo es que esa historia ya no queda reducida a una queja individual, a una hoja de reclamaciones o a buscarse un contacto trifásico con mando en plaza para evitar incomodidades. Lo que sí es nuevo, y empieza a ser habitual, es que esa historia ya está colgada en la Red. Se me ocurren dos ideas para darle vueltas a esto de la calidad, la valoración de los pacientes y la potencia viral de Internet. Por un lado, quizá sería interesante para las organizaciones asistenciales ver en esos vídeos, en esos blogs incómodos o en esos conatos de swarming que de vez en cuando se generan en la Red una oportunidad de oro para escuchar a la gente, para saber qué quiere, qué piensa. Porque sólo así se le podrá explicar al personal qué puede y qué no puede esperar cuando tiene que hacer uso de los servicios sanitarios. Y adoptar decisiones en consecuencia. Por otro lado, quizá habría que plantearse en los contextos de gestión de la imagen de las instituciones la asunción de un proceso inexorable: en Internet, nadie tiene el control. La única manera de hacer valer el argumentario propio es aportar valor a la conversación. Y eso, como una vez le dijo Pat Garret a Billy The Kid, requiere tiempo, paciencia y buenas compañías.

Alfonso Pedrosa. No era una leyenda urbana. Paul Baran existía y murió en su casa de Palo Alto el 26 de marzo de 2011 a los 84 años. Gracias a la necrológica de The New York Times y a un puñado de atentos vigías como José Alcántara que habitan en las profundidades de la Red, la noticia nos ha llegado a los demás.

Baran no era un gurú. Sólo un currante apasionado y genial que tuvo una visión y la desarrolló en la práctica, afortunadamente sin que sus jefes entendiesen muy bien la potencia catalizadora del cambio cultural que portaban esas semillas conceptuales. La visión de la red distribuida de las comunicaciones que ha dado origen en buena medida a los Nuevos Mundos de Internet.

Los grafos de Paul Baran sobre las topologías de red están cambiando mi vida; eso he dicho, incluso en público, más de una vez. Me reafirmo.

Más sobre Baran, aquí.

Me he acordado de esta novela al pensar en un debate profesional en el que me he visto envuelto, probablemente junto a algunos centenares de personas más, con más o menos distanciamiento, por mi trabajo en la redacción de un periódico. La esencia de la cuestión es como sigue. Un responsable político, en concreto el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ha decidido sacar del canal informativo tradicional datos relevantes de un asunto de alto interés mediático, como es el de la investigación sobre irregularidades en las ayudas de esa consejería a los fondos asignados a los expedientes de regulación de empleo de diversas empresas. Ese consejero, Manuel Recio, ha ido ofreciendo información en abierto sobre la marcha de las cosas en sus cuentas personales de Twitter y Facebook. Y eso ha causado un pequeño terremoto en el universo político-mediático andaluz, emergiendo de la fisura la evidencia de que ya coexisten dos culturas. Que está apareciendo una suerte de sub-especiación en el mundo de la política y la comunicación.

Por un lado están quienes, por encima de diferencias ideológicas, ya sean políticos o periodistas, defienden a capa y espada la vigencia de los procedimientos tradicionales, en los que el material refinado por los equipos asesores de prensa llega desde los políticos a los medios a través de canales sometidos a control a ambos lados de la línea, que consideran que Recio es un ingenuo, un quinceañero o un inconsciente que confunde su identidad privada con su perfil público. Una situación de riesgo en la que los guardianes de la información, aduaneros de la agenda pública, pierden poder. Por otro lado están (estamos), también sin distinciones ideológicas o profesionales, quienes creemos que ese paso es bueno precisamente porque hace añicos viejos moldes de control que nos estaban (nos están) asfixiando. Una oportunidad de regeneración para la política y para el periodismo. Un debate apasionante como hacía tiempo no vivía: un debate en los albores de un cambio cultural. Sin divagaciones, sobre el terreno, sin toreos de salón, la vida misma.

Como alguien que se posiciona a favor de esa liberación indiscriminada de las esporas informativas para que luego puedan reutilizarse en infinitos proyectos de bricolaje, hago notar que todavía hay un segundo problema pendiente de análisis en este asunto: el de la definición del proceso de construcción de la identidad digital. Un problema que probablemente se plantearían también los nuevos miembros de la especie humana nacidos en la novela de Bear: quiénes somos en el Nuevo Mundo, quiénes somos en un planeta donde cada vez es más difícil distinguir entre la vida dentro y fuera de la Red.

Este post habla de ciencia ficción, de política y de periodismo. Pero, si se piensa despacio, también habla de sanidad, biomedicina y salud. Porque habla, básicamente, de personas.

Alfonso Pedrosa. La Dirección General de Salud de la UE acaba de lanzar en acceso abierto una web con los datos de los ensayos clínicos autorizados en Europa. El propio comisario Dalli se presenta como el principal valedor de esta iniciativa que pretende decirle a los ciudadanos que la información es buena y que, con ella, además de mejorar la transparencia, se van a evitar duplicidades "innecesarias" de ensayos clínicos. La UE calcula que, dado que cada año se autorizan unos 4.000 ensayos en la Unión y que suelen durar dos o tres años, es posible que en un momento dado estén abiertos simultáneamente unos 10.000. Uau.

El portal en cuestión, EU Clinical Trials Register, contiene información a fecha de su lanzamiento (23 de marzo de 2011) sobre 2.609 ensayos incluidos en este nuevo registro y permite la búsqueda por país, edad de las personas participantes, género, fase del ensayo, situación operativa del mismo y rango de fechas. Con promotor identificado, claro.

El nuevo registro europeo viene a sumarse a dos bases de ensayos clínicos de referencia: el portal de los NIH americanos (104.203 ensayos registrados a fecha del lanzamiento de su congénere europeo) y el de la Ifpma, la federación internacional de la industria farmacéutica (111.293 ensayos).

Las, digamos, prestaciones básicas de los tres portales de ensayos son parecidas. Por diseño y usabilidad, me gusta más el de la industria. Por mi oficio, que sitúa sus orígenes mitológicos en el submundo muckracker, prefiero el americano: me deja identificar directamente al centro concreto donde se desarrolla un ensayo, con nombre y apellidos de su responsable. Con el de la Ifpma también se puede, pero con algunos clicks de más. Más práctico, para lo que a mí me interesa, que soy un indocumentado que sobrevuela la superficie de los grandes asuntos por puro frikismo, el americano. Sin duda. Para gente seria, que trabaja con una tecnología tan compleja como es el medicamento, el de la industria. Y si se le quiere dar una oportunidad a las grandes palabras que todavía habitan en las instituciones políticas, no está de más echarle un vistazo de vez en cuando al registro comunitario. Igual vale la pena. Todo lo que nace merece, en principio, ser protegido; quizá esta iniciativa comunitaria nos dé algunas tardes de gloria. Así que, como decía el arranque de aquella serie de la tele de artes marciales de 1978 (rayos, qué fuerte, no quiero ni hacer la cuenta de los años que han pasado), La Frontera Azul, me aplico el proverbio chino: "No desprecies a la culebra por no tener cuernos; quizá se reencarne en dragón".

Fotografía: Galería Flickr de lepoSs. Algunos derechos reservados.

Redacción Synaptica. La crisis nuclear de Japón está demostrando que, si se pone información en manos de la gente, no pasa nada. Bueno, sí pasa: la gente tiene herramientas fiables para decidir. Y eso, como bien sabe el Gobierno japonés, es una victoria de la racionalidad sobre el caos. La web colaborativa RDTN lo está demostrando con este mashup. Un buen mapa de Pachube, una bloguera con ganas y pericia, un poquito de crowdsourcing especializado, la buena voluntad de quien pase por allí y listo. Datos fiables casi casi en tiempo real.