De momento esto es delikatessen para los muy cafeteros, como los colegas de La Manzana Mecánica y por ahí. Pero, en un mundo abierto, pasado mañana esto puede llegar a la cultura clínica cotidiana del entorno de cualquiera y dejar en suspenso el apasionante juego de los sesudos metaanálisis, el concepto de evidencia científica y demás elementos del argumentario que hoy se maneja para orientar la práctica en la prestación de servicios de salud.

Aunque, bueno, visto desde otro punto de vista, quizá todo esto no sea más que otra expresión de una burbuja científica a punto de pincharse.

Si esas visiones no resultasen ser descabelladas, ahí, justo en ese proceso de feudalización, podría establecerse un punto de corte del cambio cultural, que explicaría en gran medida un fenómeno que últimamente me llama poderosamente la atención. Algo así como la transferencia del sentido de pertenencia desde lo institucional a las personas y, como consecuencia, la articulación de la gobernanza de las instituciones, públicas y privadas, en torno a algo parecido a la relación feudal: el vasallaje de un individuo libre, a cambio de un beneficio, de manos de otro individuo libre, en un contrato de obligaciones recíprocas, que supera el mismo marco institucional. Y la gestión de la diversidad descentralizada entre los diferentes entornos de poder (político, social, de mercado) a través de esa relación feudal.

Fotografía: Portal del Ciudadano de Jabugo by Rafael Carlos.

Como que participar es romper con el miedo. Miedo a los desniveles académicos, a las distancias culturales, al vacío del fracaso.

Como que participar es disfrutar del vértigo de la incertidumbre. No tener una respuesta clara o definitiva a la pregunta de adónde vamos. Porque no tenemos ni puta idea de hacia dónde nos dirigimos cuando activamos un contexto de participación. Y eso está bien.

Como que participar es escuchar, hacer bricolaje con los elementos que aprehendemos con la escucha y devolverlos, armados como un mecano, a los demás, según nuestro propio saber y entender. Porque lo importante no es el discurso, sino la conversación.

Fotografía: galería Flickr de dizid. Algunos derechos reservados.

Hace poco, @estebancicero daba cuenta de sus impresiones sobre la I Jornada de Educación Sanitaria en la Comunidad Rural celebrada en el teleclub de Villanueva de Alcorón (Guadalajara). Personas hablando con personas sobre la toma de las riendas de su propia salud y de los instrumentos que, en clave ciudadana, están para ello a su disposición. Ni más ni menos que gente compartiendo conocimiento, académico y del de la universidad de la vida. Creo que @randrom explicó esa idea alguna vez así: "Lo de siempre, pero escuchando a la gente". Formar para co-decidir. El comienzo de un camino que lleva exactamente adonde la gente quiera ir.

Recordaba Esteban en ese post la vinculación entre esta iniciativa, impulsada por @juliafarma, la boticaria local, bajo el paraguas de la Sefar, y algún evento etiquetable como precedente: el I Curso de Extensión Universitaria sobre Salud y Comunidad Rural, celebrado en 2012 en El Madroño (Sevilla), una movida que a su vez también tiene su protohistoria y su prehistoria, que empieza a desplegarse en otros contextos y que empieza a ser mirada en ámbitos diversos como una buena idea para ser aplicada en la comunidad. Un asunto, a tenor del evento de Villanueva, que, según Esteban, "lleva camino de adquirir categoría de movimiento".

Un movimiento en torno a la salud y la comunidad rural. Quizá esté ocurriendo algo de eso: las pulsiones kamikaze de un puñado de frikis, el apoyo de algunas otras personas de generosidad temeraria y la liberación de energía movilizadora a partir de una red real de personas reales tejida en una comunidad real, han hecho posible que una idea germinada en un pequeño pueblo de Sevilla, aislado y de difícil acceso, haya ido generando su propia resiliencia; haya abierto contextos de polinización y remezcla en un pueblo de Guadalajara (también aislado y de difícil acceso); y haya activado un proceso de bricolaje mestizo en Jabugo (Huelva). O realidades todavía sin nombre, que surgirán allí donde caigan las esporas de un proyecto de innovación social en salud como éste, irrenunciablemente de código abierto.

Me acordaba en ese momento de Francesco Alberoni y de su enorme libro Movimiento e Institución, la mejor cartografía sociológica que conozco para entender el viaje de la utopía a la realidad y viceversa. Habla Alberoni del concepto de estado naciente para definir ese momento en el que amanece sobre un grupo de personas una cierta toma de conciencia común sobre la necesidad de intervenir en la realidad. Un instante luminoso. Y delicado, pues en sí mismo apunta ya a su ocaso cuando su horizonte cristaliza en una institución; y a su metamorfosis, al romper de nuevo los moldes de esa mortaja institucional. Se trata, pues, de mantenerse en el gozo del estado naciente: con lucidez, pero disfrutando de la eclosión de la vida. Por eso nos lo pasamos tan de puta madre bien quienes de alguna u otra manera andamos liados en esta clase de historias.

Dice Alberoni que en la nuez originaria de todo movimiento hay tres clases de personas: gente corriente, expertos en lucha e intelectuales. Pero me parece que esa taxonomía se queda corta. Y no hace justicia a quienes aún no tienen sus propias palabras para nombrar el mundo. Yo la ampliaría mucho más. Al menos, eso es lo que me va enseñando la experiencia (y eso es el estado naciente: una experiencia, no un constructo académico ni un alambique burocrático). La ampliaría a cualquiera que posea dos cualidades: buena voluntad y sentido común. Que son las cualidades que definen una parte nuclear de la identidad de esa nueva ciudadanía emergente, que empieza a despertar de su letargo y recuerda, en la neblina de los sueños, en qué consiste el bien común.

A propósito: eso de los requisitos para participar lo explica @fjavierguerrero mucho mejor que yo en sus diez preguntas y respuestas para usuarios de las Jornadas Universitarias de Jabugo sobre Salud y Comunidad Rural.

Alfonso Pedrosa. Quienes se ven abocados a re-construir su vida con lo que tienen a mano entienden perfectamente el concepto de bricolaje. Bricolaje material, sí, pero, también, mental, cultural, profesional. Quienes han aprendido a sonreír después del hundimiento de Roma saben que el bricolaje no es un hobby: es una manera de vivir. Quienes entiendan esto aprenderán a hacer surfing sobre el cambio cultural.

Con todos ustedes, Ernesto Oroza y los makers de Cuba.

Foto: galería Flickr de opensource.com. Algunos derechos reservados.

Alfonso Pedrosa. "La democracia consiste en que gente inexperta gobierna a través de personas expertas". Se lo oí decir hace poco a Manuel Zafra, en un acto de la Semana Europea de la Democracia Local. Una buena justificación de la necesidad de la política en tiempos de desafección hacia cualquier cosa que huela a institución. "No elegimos a los políticos -explicaba este profesor universitario que ha transitado también por el mundo de los decisores- por mérito o capacidad porque los problemas políticos no tienen soluciones técnicas: la política es elegir entre bienes igualmente valiosos". Esto es, el criterio técnico, una vez desplegadas todas las posibilidades de intervención, no identifica la elección, la decisión final: eso lo hace alguien no técnico, un no experto, que es quien tiene el mandato del sujeto soberano para elegir entre varias posibilidades igualmente legítimas y así orientar el bien común.

Sin embargo, si el mundo de la política institucional incorpora a su discurso esta argumentación como baluarte de su propia legitimación, tiene que abrir, necesariamente, el campo de juego y aceptar que la idea de gobernanza rebasa ya los moldes tradicionales: hay más gente inexperta, además de los políticos, legitimada para co-decidir sobre la cosa pública, sobre el bien común. Esa gente, en democracia, es cualquiera (sí, cualquiera, por mucho que chirríe la maquinaria del prejuicio de cada cual). Los requisitos exigibles para entrar en el juego son pocos: buena voluntad y sentido común. Y eso se llama participación ciudadana. De la de verdad.

.

Ilustración: Wikipedia, algunos derechos reservados.

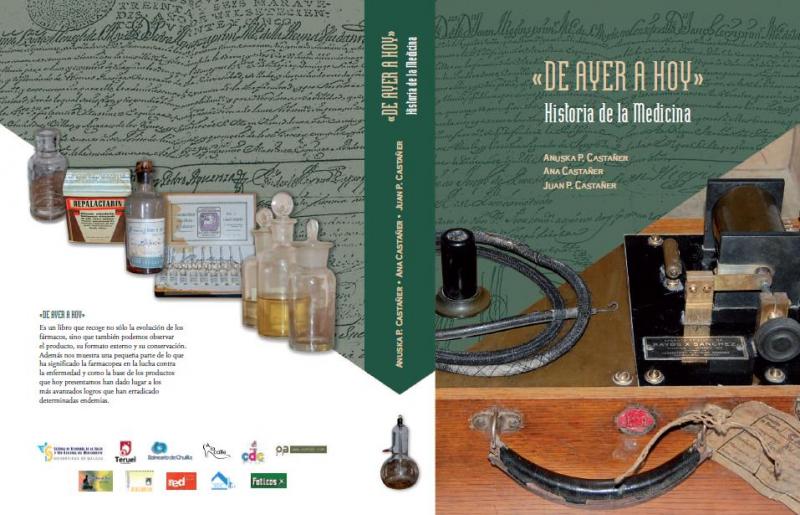

Ana me regaló un ejemplar de De ayer a hoy, un tocho de casi 600 páginas en el que muestra, a base de fotografías fundamentalmente, una peculiar lectura de la evolución del mundo del medicamento desde la óptica de un médico, su abuelo, José Castañer, a través de su legado de documentos, aparataje clínico y muestras de productos farmacéuticos, atesorado en la casa familiar de Teruel.

El trabajo de inventario y documentación que está coordinando Ana con este tesoro familiar va saliendo a la luz, con pocos recursos y mucho entusiasmo, en una lenta pero incesante transmutación del recuerdo en datos. De ayer a hoy es una ventana abierta al conocimiento del contexto del ejercicio de la Medicina desde el reinado de Alfonso XIII a la transición democrática del final de los años 70 del siglo XX. Todo un lujo, disfrutar de las imágenes de los envases de chicles de penicilina; o descubrir con asombro el aparato portátil de rayos x inventado por el manchego Mónico Sánchez, desconocido en su país y reconocido fuera de él; o sonreír con las estrategias publicitarias de la industria farmacéutica de los años 50 del pasado siglo…

Asomarse a este libro es pasear por la memoria sanitaria de un país. Ahí va una reseña más formal, publicada en El Librepensador.

Alfonso Pedrosa. La otra noche, charlando con @drzippie, salía en la conversación lo inhabitable de un país donde las masas egresadas de la Universidad se rompen la testuz contra el muro de un sistema de producción que no está preparado para canjear el título por un puesto de trabajo. Y de lo duro que es asumir que la autopercepción de la excelencia de la formación recibida se hace añicos. Muchos fueron preparados para salir en estampida hacia no se sabe dónde. Preparados para ser ñus.

Ha llegado la hora de que los ñus frenen en seco y caigan en la cuenta de que ya es obligado pensar fuera de la caja. Y ha llegado la hora de que la gente deje de ser formada para convertirse en un ñu.

Nos acordamos en nuestra charla de Ken Robinson.

Es hora de pensar en que el trabajo es una fuente de sentido, no sólo de sustento. Es hora de cambiar. Desde abajo. Es la hora de la creatividad. Por supuesto, también en las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud.

Alfonso Pedrosa. Le he echado un vistazo al trailer de Fire in the Blood, el documental de Dylan Mohan Gray sobre el controvertido y poliédrico (y tantas veces sangrante) asunto del acceso a los medicamentos. Es una obra que ya tiene su cierto pedigrí: estuvo en Sundance, tuvo su reseña en The Guardian y parece que va a estar en la Semana de Valladolid.

Me han llamado la atención dos aspectos del documental: la estrategia de comunicación del proyecto y su planteamiento de fondo.

Sobre la comunicación: códigos absolutamente contemporáneos, un blog bastante apañao donde incluso se pueden comprar entradas y la inevitable presencia en Twitter.

Sobre el fondo: esto ya no es una historia exactamente de buenos y malos; es verdad que el planteamiento del documental es otro toque (y nada liviano, a tenor del trailer) a la Big Pharma y al veo-veo mamoneo de las patentes y los retornos de la inversión. Pero, además de ese guión clásico, se hacen visibles otros elementos, directamente conectados al nuevo juego (económico, político, social, cultural) mundial: el conflicto en torno a los genéricos ya no es sólo una cuestión humanitaria, el nuevo escenario incorpora, con más visibilidad que antes, las guerras comerciales entre el viejo Occidente y las economías Bric. Y eso es dinero, pero no sólo dinero.

Todo esto me conduce a una conclusión: está emergiendo entre las brumas del cambio cultural un nuevo relato sobre la industria farmacéutica. Quien lo domine, va a definir los nuevos contextos de interlocución.

Alfonso Pedrosa. En el mundo que amanece, pensar fuera de la caja es una segunda naturaleza. No es una estrategia: es una cierta manera de vivir. En el mundo que amanece, sólo una clase de buenas ideas salen adelante: aquellas que miden su utilidad no sólo por parámetros de retorno económico. En el mundo que amanece, las fortalezas de un proyecto son sus raíces en la comunidad, y la comunidad es inviable sin deliberación, y la deliberación no existe si la interlocución no se da entre iguales.

Como dice Josep Miró, se trata de emprender donde vale la pena.

Aguanten los 20 minutos del video. Escuchen a Antonella Broglia. Les va a interesar.